BIANCA

CARLA DANTAS DE ARAÚJO

MODOS DE VIDA

E CONFORTO AMBIENTAL

Monografia apresentada a disciplina SAP 5846 Habitação, metrópoles e modos e vida,

ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo Tramontano, do Programa de

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da ESC/USP.

São Carlos/SP

Janeiro, 2006

1.

INTRODUÇÃO

No século XIX, a interpretação da

ação do ambiente sobre o homem ganha outros contornos: a consciência do

ambiente como uma totalidade ampla e complexa ganha força com o desenvolvimento

da medicina de inspiração científica, pelo esquadrinhamento do médico, sob o

signo da salubridade.

Até o final do século XIX, e até a terceira década do século

seguinte, a ventilação e a insolação – nem sempre em uma perspectiva conjunta –

estão fundamentalmente relacionados com a salubridade (SEGAWA, 2001). Nenhum

livro do século XIX sobre planejamento residencial estaria completo se não

tivesse pelo menos um capítulo dedicado ao tópico da ventilação e “aos

problemas do ar ruim” (RYBCZYNSKI, 1996).

Parece ter sido uma preocupação, a princípio, em manter o

nevoeiro e a fumaça da industrialização fora de casa. Depois, aparece como uma

obsessão por ar puro. A ventilação envolvia mais do que se livrar de cheiros

desagradáveis. Tipicamente, o século XIX havia abordado o problema do ar de

maneira científica: em um ambiente com muita gente, à medida que as pessoas

respiram, há a elevação do nível de dióxido de carbono, o que afetava o

conforto dos habitantes. A temperatura, a umidade relativa, a circulação de ar,

a ionização, a poeira e outros odores são fatores igualmente importantes. Se um

ambiente estiver muito quente ou muito frio, muito úmido, ou muito seco, ou

muito parado, e se estiver poeira ou cheiros, o desconforto ocorrerá muito

antes dos níveis insalubres de dióxido de carbono serem atingidos.

A

sociedade ocidental tinha uma atitude de distanciamento quanto à luz natural,

não havendo uma compreensão de sua importância para a saúde física ou mental. A

pele das pessoas não era “bronzeada; as mulheres utilizavam cosméticos e

sombrinhas para se proteger do sol; as janelas eram buracos nas paredes;

camadas de cortinas filtravam a luz do dia; havia pouca presença de luz natural

no ambiente interno”.

A

insolação vai ganhando importância; como terapêutica vai ganhando corpo no

discurso médico. Os engenheiros e arquitetos compartilham a prática salubrista

e colaboravam na vulgarização da chamada “questão de higiene pública e privada

moderna” derivada dos poderes bactericidas do sol como norteador dos códigos

sanitários de obra, impondo orientações para edifícios, aberturas de janelas e

tempos mínimos de insolação, caminhando para questões mais amplas como

orientação e dimensionamento de ruas e quarteirões, afastamentos mínimos,

altura dos prédios.

Percebe-se,

de uma forma geral, a grande preocupação e evolução dos ideais de controle e

melhor aproveitamento dos elementos norteadores do conforto principalmente

doméstico, quando tanto o Brasil como o Mundo se voltam para se evidenciar a

especificidade do enfrentamento humano com as condições climáticas adversas.

O Conforto ambiental envolve características próprias do clima

das regiões analisadas, bem como elementos específicos de comportamento dos

respectivos usuários que habitam nestas regiões climáticas. É necessário

incluir nos processos integrados de análise e avaliação dos conjuntos

habitacionais considerações metodológicas para esta área, integrando questões

ligadas à unidade habitacional e o setor urbano onde o conjunto habitacional

está implantado.

Tendo como

parâmetro as exigências dos usuários, é imprescindível um profundo e

completo estudo de indicadores e variáveis das condições de conforto ambiental

no tocante à iluminação, acústica e térmica

(MARTUCCI, 2005).

Entretanto, o conceito de habitabilidade, é amplo e, segundo Blachere (1978), expressa o conjunto de necessidades do

homem como ser vivo, inteligente e social. Desta forma, engloba as

necessidades fisiológicas, psicológicas e sociológicas no tocante ao edifício e em

particular a habitação.

O estudo das

condições de habitabilidade abrange as questões de segurança do usuário, de

higiene, de estanqueidade, de durabilidade e, principalmente, de conforto

ambiental (MARTUCCI, 2005), de forma a identificar os modos de vida e as

formas de habitar.

2.

OBJETIVOS

O objetivo precípuo proposto na

presente pesquisa é identificar como a questão do conforto ambiental pode

modificar os modos de vida da população com novas formas de morar.

A verificação de exemplos atuais

dos novos modos de vida norteados pela concepção do conforto ambiental,

procurando relacionar o uso do espaço doméstico e a configuração da edificação,

encontrados em exemplares de projetos protocolados em escritório de arquitetura

e conforto ambiental na cidade de Natal/RN; e a identificação dos aspectos do

conforto mais caracterizadores do processo, são os objetivos específicos da

investigação proposta.

3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento da pesquisa foi

proposta a análise de projetos

protocolados em um escritório de arquitetura e consultoria em conforto

ambiental na cidade de Natal/RN, buscando verificar se foram identificadas

modificações de modos de vida norteadas pelo conforto ambiental.

Das habitações atuais que

possuem modificações de configurações espaciais e funcionais em detrimento do

conforto ambiental, procurou-se verificar como este processo tem influenciado

os modos de vida atuais dos usuários, através dos estudos das plantas das habitações,

assim como conversas informais com os proprietários, procurando verificar a

relação do uso do espaço

doméstico e a configuração da edificação.

Para identificação da amostra

analisada foram identificados nos projetos do escritório citado, nos últimos

dois anos, aqueles que:

- Eram

referentes a habitações (casas ou apartamentos);

- Faziam parte

do universo dos projetos de consultoria de conforto ambiental (térmico,

acústico e luminoso);

- Tinha-se

acesso aos proprietários e a edificação.

Foram identificados no escritório dez

projetos de consultoria em conforto ambiental em habitações, no período

analisado, com as características descritas acima e que foram desenvolvidos e

aplicados. Deste universo foram escolhidos dois exemplares para análise e

discussão dos modos de vida atuais.

Nas

plantas das habitações analisadas foram identificadas as variáveis relacionadas

à:

- Planta

original;

- Planta da

reforma executada;

- Disposição e

uso dado aos cômodos;

Em relação aos proprietários

foram verificadas as relações destes com a habitação através de questionamentos

relacionados à:

- Quantas

pessoas habitam o espaço;

- Como cada

usuário utiliza os cômodos;

- O motivo da

reforma.

4.

RELAÇÕES DE CONFORTO AMBIENTAL

4.1

Arquitetura bioclimática

Na arquitetura bioclimática um dos

condicionantes da edificação é o clima. A adequação ao tipo de clima a que esta

é submetida se justifica na busca pelo conforto ambiental dos usuários.

Relaciona iluminação, ventilação, conforto higro-térmico, aberturas, além do

conforto acústico.

A importância da luz para a vida

humana é o fator determinante para se relacionar mais intimamente a Arquitetura

e a Iluminação. É no passado que encontramos a relação entre forma e clima e,

portanto, do tratamento da luz como elemento criador do espaço (SOLANO, 2001,

p.28).

Na arquitetura clássica tem-se para os climas tropicais quente e

seco, a luz como algo precioso e também perigoso. Devido às altas temperaturas

e excesso de claridade, percebem-se nas edificações dessa época pequenas e bem

localizadas aberturas que controlavam uma luz filtrada, servindo de elementos

de controle da iluminação. Nos climas tropicais quente e úmido essas aberturas

passam a ser mais generosas e mais presentes, funcionando como elemento de

controle da ventilação e do conforto térmico dos espaços. Já nos climas

temperados, quanto mais para o norte maior o número de aberturas, enquanto que

nos climas frios tinha-se a necessidade de ganho de calor. As janelas, como se

pode perceber são os elementos determinantes na caracterização da forma de um

edifício, e mais ainda da estreita relação existente entre arquitetura e clima.

“Até certo

ponto pode-se considerar a vida civilizada como uma luta contra o clima, nas

latitudes altas, não só contra o frio excessivo no inverno, mas também contra o

calor demasiado do verão, e nas latitudes baixas contra o último” (SEGAWA,

2001, apud., SCHREINER, 1878, p.87).

No Brasil, o clima foi e é também

um condicionante dos diversos tipos de habitações que tivemos aqui. Exemplo

claro disto é a arquitetura do norte-nordeste do Brasil que num clima quente e

úmido tropical, adapta a casa, essencialmente urbana, ao clima, eliminando as

paredes internas até o teto, adotando duas águas de palha ou de telha de barro,

casas estas essencialmente abertas, voltadas para o quintal, com os ambientes

principais arejados.

No século XIX, a interpretação da

ação do ambiente sobre o homem ganha outros contornos: o determinismo climático

não mais constituía uma perspectiva incondicional, mas enxergava-se um viés

“possibilista”, no qual se vislumbrava uma interação menos absoluta e submissa

entre o ambiente e os humanos. A consciência do ambiente como uma totalidade

ampla e complexa ganha força com o desenvolvimento da medicina de inspiração

científica surgida com a Revolução Francesa, pelo esquadrinhamento do médico,

sob o signo da salubridade.

Até o final do século XIX, e até a terceira década do século

seguinte, a ventilação e a insolação – nem sempre numa perspectiva conjunta –

estarão fundamentalmente relacionados com a salubridade (SEGAWA, 2001).

Nenhum livro do século XIX sobre planejamento residencial

estaria completo se não tivesse pelo menos um capítulo dedicado ao tópico da

ventilação e “aos problemas do ar ruim” (RYBCZYNSKI, 1996).

Parece ter sido uma preocupação, à princípio, em manter o

nevoeiro e a fumaça da industrialização fora de casa. Depois, aparece como uma

obsessão por ar puro. A ventilação envolvia mais do que se livrar de cheiros

desagradáveis. Tipicamente, o século XIX havia abordado o problema do ar de

maneira científica: em um ambiente com muita gente, à medida que as pessoas

respiram, há a elevação do nível de dióxido de carbono, o que afetava o

conforto dos habitantes. Sabe-se hoje em dia, que esta teoria estava errada,

apesar do seu princípio não. A temperatura, a umidade relativa, a circulação de

ar, a ionização, a poeira e outros odores são fatores igualmente importantes.

Se um ambiente estiver muito quente ou muito frio, muito úmido, ou muito seco,

ou muito parado, e se estiver poeira ou cheiros, o desconforto ocorrerá muito

antes dos níveis insalubres de dióxido de carbono serem atingidos.

Houve uma outra teoria científica que contribuiu para deixar as

pessoas alarmadas diante do “ar viciado”. A urbanização e a superpopulação do

século XIX provocaram muitas epidemias. Isto coincidiu com o progresso da

ciência e da pesquisa médica rudimentar, que tentaram encontrar explicações.

Acreditava-se que diversas doenças fossem provocadas por substâncias e

impurezas do ar. Assim a teoria miasmática tornava o ar fresco um caso não só

de desconforto, mas de vida e morte, e como os defensores da ventilação

sustentavam seus a conscientização pública aumentou consideravelmente.

O engenheiro-arquiteto alemão, Luiz Schreiner, formado na Real

Academia de Belas-Artes de Berlim e ativo no Rio de Janeiro, em sua obra

editada no Brasil em 1878, voltada às questões de ventilação e iluminação,

referenciava a salubridade:

“Os médicos e os sábios, de

há muito, procuraram conhecer as causas das epidemias. Uns achavam-nas nos

miasmas provenientes, quem sabe de onde, outros falam de cloacas, esgotos, etc,

etc. Nós dizemos: ‘para que procurar tão longe?’ Principiemos de mais perto,

pelo nosso dormitório, examinemos o estado de nossa casa, as condições

higiênicas de nossa habitação. No verão, sobretudo sentimos falta de ar nas

casas e, para aliviarmo-nos, abrimos as janelas e as portas, crendo estabelecer

uma ventilação completa, porém o que conseguimos procedendo desse modo? Expomos

nosso corpo a uma correnteza de ar e abrimos as portas todas as enfermidades!

Em regra geral os dormitórios se encontravam em alcovas, que recebem a luz e o

ar indiretamente de outros quartos; que nestas alcovas o ar sempre esteja

viciado é natural, portanto ai vamos encontrar os verdadeiros focos de infecção

para alimentar qualquer epidemia.” (SEGAWA, 2001, apud., SCHREINER, 1878, p.4)

Percebe-se neste momento que o ar era vetor

de insalubridade. Os códigos sanitários no século XIX eram claros em ralação à

regar da “cubação de ar”, onde os três elementos de ventilação revelavam,

segundo citação de Segawa (2001) apud Schreiner (1878):

“Cubação elevada, para

armazenar maior volume de ar; como conseqüência;

1 – Pé-direito alto, por

exigir muito terreno uma superfície grande bastante para um mesmo cubo com

pouca altura; e como corolário;

2 – Área qualquer, a

suficiente apenas para, por diferenças de temperatura e densidade, renovar o ar

‘viciado’.”

Em seguida, já nos primeiros momentos do

século XX, orientados cientificamente, segundo citação de Segawa (2001) apud

Schreiner (1878), os códigos foram modificados, seguindo a mudança de

comportamento e ideários da vida urbana:

“1 – Cubação qualquer –

desde que o ar possa penetrar em movimento e “circular” pelo interior da casa

entre a frente e fundo;

(...)

3 – Pé-direito qualquer –

determinado de preferência pela iluminação, admitindo-se que se lê

perfeitamente no fundo de um cômodo distante da janela o dobro da altura (com

condição, claro está, que a rua ou a área correspondente sejam claras);

4 – Área ampla proporcionada à

altura das paredes que contornem, a fim de que o ar não fique “estagnado” mas a

percorra sem cessar de um topo a outro.”

Desta forma, em fins do século XIX e início

do século XX, percebe-se a importância primordial da ventilação, e iluminação,

por conseguinte, para evitar as doenças e assegurar-se as condições

fisiológicas da respiração e da refrigeração do corpo. Estas condicionantes

revelam as modificações e direcionamentos dos espaços internos de forma adequar

as melhores condições de saúde e conforto.

A iluminação natural, ou melhor a insolação,

segundo citação de Segawa (2001) apud Schreiner (1878), aliada ao ar são a base

para o bem estar. O sol, por sua vez se torna protagonista do salubrismo,

quando em 1904, na revisão do código sanitário de São Paulo, Victor da Silva

Freire, defendia que:

“(...) tendo em conta a

climatologia geral do Estado, com seu elevadíssimo grau de umidade do ar (...)

a orientação dos prédios será de tal que assegure uma insolação de três a

quatro horas por dia, no mínimo.” (SEGAWA, 2001, apud, FREIRE, 1904)

A

insolação a partir daí vai ganhando importância, uma vez que no século XIX, a

sociedade ocidental tinha uma atitude de distanciamento quanto à luz natural,

não havendo uma compreensão de sua importância para a saúde física ou mental. A

pele das pessoas não era “bronzeada; as mulheres utilizavam cosméticos e

sombrinhas para se proteger do sol; as janelas eram buracos nas paredes;

camadas de cortinas filtravam a luz do dia; havia pouca presença de luz natural

no ambiente interno”. (SZABO, 2001)

Essa

importância reflete-se entre as conclusões do III Congresso Internacional de

Saneamento e Salubridade da Habitação em Dresden, 1911:

“A importância da ação direta dos raios do sol é fundamental na

construção das cidades. O espectro solar revelou-se nos raios ultravioletas

como sendo microbicidas por excelência. Todos os micróbios sem exceção são

aniquilados pelos raios de sol. Ora, é incontestável que o sol tem sido

esquecido nos nossos planos de cidades; é esse um ponto fundamental, que

necessita reforma profunda nos nossos hábitos.” (SEGAWA, 2001, apud., FREIRE,

1916)

A

insolação como profilaxia, como terapêutica, vai ganhando corpo no discurso

médico. Os engenheiros e arquitetos compartilham a prática salubrista e

colaboravam na vulgarização da chamada “questão de higiene pública e privada

moderna” derivada dos poderes bactericidas do sol como norteador dos códigos

sanitários de obra, impondo orientações para edifícios, aberturas de janelas e

tempos mínimos de insolação, caminhando para questões mais amplas como

orientação e dimensionamento de ruas e quarteirões, afastamentos mínimos,

altura dos prédios.

O

sol excessivo no interior das habitações foi uma preocupação que surgiu depois

com a introdução dos estudos do engenheiro paulista Heitor de Souza Pinheiro.

Esse novo ponto de vista surgiu aliado aos estudos do também engenheiro carioca

Paulo Sá, pioneiro nas questões de conforto térmico no Brasil, a respeito

declarava que:

“ (...) Ora a fixação de um

mínimo correspondente a admitir que em nosso país a ação é tanto mais benéfica

quanto mais prolongada. Não o será, com certeza, pelo efeito térmico: já que no

Brasil (na parte tropical do país) há calor em excesso e o objetivo será sempre

diminuí-lo quanto se possa. (...) Quanto à ação luminosa já mostramos em outro

trabalho que os iluminamentos habituais são aqui antes excessivos do que

deficientes: e não há, em regra, qualquer perigo de que flate iluminação solar

(a não ser em casos excepcionais, como por exemplo em prédios muito altos com

as passagens absurdamente estritas que entre eles se permitem).” (SEGAWA, 2001,

apud., SÁ , 1942, P. 9-10)

Percebe-se, de uma forma geral, a grande preocupação e evolução

dos ideais de controle e melhor aproveitamento dos elementos norteadores do

conforto principalmente doméstico, quando tanto o Brasil como o Mundo se voltam

para se evidenciar a especificidade do enfrentamento humano com as condições

climáticas adversas como matéria cientificamente sistematizada em resposta à

problematização posta pelo colonialismo (no Brasil) e pelo salubrismo.

As questões acima descritas são controladas e orientadas através

da janela, que se apresenta como um elemento imprescindível de ser

analisado.

Um ponto digno de atenção é o que se refere à relação dos vãos

com parede. Nas casas mais antigas, presumivelmente nas dos fins do século XVI

e durante todo o século XVII, os cheios teriam predominado; a medida, porém que

a vida se tornava mais fácil e mais policiada, o número de janelas ia

aumentando; já no século XVIII cheios e vazios se equilibravam, no começo do

século XIX, predominavam francamente os vãos. De 1850 em diante as ombreiras

quase se tocavam, até que a fachada, depois de 1900 se apresenta praticamente

toda aberta, tendo os vãos, muitas vezes, ombreira com. Nesse processo de

desenvolvimento da janela a medida em que o número de janelas aumentava, se

tornava símbolo de “status” (VIANNA, 2001).

A partir da segunda metade do século XIX, com a importação de

técnicas mais avançadas de construção, a iluminação sofreu mudanças muito

grandes tanto em relação a iluminação natural como também em relação à natural,

pela possibilidade de aberturas de maiores vãos – com a utilização de vigas

metálicas – possibilitando-se assim um espaçamento maior dos vãos e também a

utilização em larga escala de novos materiais.

A

inserção da configuração da janela como elemento determinante das

características climáticas do edifício, com sua significante contribuição para

o controle do conforto térmico e de ventilação do espaço, foi apoiada pela

idéia, em meados do século XIX, de servir também de elemento de ligação do meio

externo com o interior da habitação, mantendo o contato visual durante o dia e

a noite. Essa função da janela passa a ser muito importante, tendo como

conseqüência a criação de jardins laterais. Percebe-se, a partir daí, a

libertação da Arquitetura em relação aos limites do lote, uniformidade dos

esquemas dos edifícios, que fora o traço marcante da fase colonial.

Outras

visões das funções das janelas são estabelecidas por Alexandre de Albuquerque,

em fins do século XIX e início do século XX, onde estabelece:

“Dividiremos o presente

estudo em duas partes: na primeira, examinaremos a janela como fonte de calor,

permitindo o assoalhamento interno dos aposentos, e na segunda será considerada

como fonte de luz” (SEGAWA, 2001, apud., ALBUQUERQUE, 1917, p.11)

Mais tarde, a outra visão de

Aluízio Coutinho, já nas primeiras décadas do século XX, denotam a abertura com

outro sentido:

“Uma janela, porém, não é

uma simples solução de continuidade. Consiste também nos dispositivos

controladores como as vidraças, persianas, etc., que regulam a maior ou menor

iluminação, ou ventilação ministrada. Estes elementos da janela devem merecer

um estudo detalhado até o estabelecimento de modelos definitivos, cuja produção

possa ser empreendida em série.” (SEGAWA, 2001, apud., COUTINHO, 1930, p.58)

Evidencia-se

que para Albuquerque, a janela é um fundamento higienista, no qual a insolação

tem dupla função e deve responder ao preceito salubrista; para Coutinho, o vão

é responsável por múltiplas funções contemplando o conforto ambiental, que necessita

de um projeto racional passível de serialização. (SEGAWA, 2001)

Os

elementos da janela citados por Coutinho possuem uma importância significativa

no controle do conforto ambiental dos edifícios. As primeiras venezianas

surgiram nos dormitórios. Eram compostas de régua largas e substituíram as

vidraças como vedação externa. Em alguns casos deixavam aberta, na parte

superior, uma bandeira de vidro; na maioria dos casos, porém, cobriam o vão

inteiramente, preparando dessa forma o desaparecimento das bandeiras. (VIANNA,

2001)

4.2

Conforto Ambiental e Habitação

De acordo com Matucci e Basso (2005), “a casa é a casca protetora, é o invólucro que divide, tanto espaços

internos como espaços externos. É o ente físico”. Os processos construtivos são

utilizados, com suas respectivas técnicas e tecnologias, para a construção da

casa. É aqui que aparecem as inovações tecnológicas e organizacionais do ponto

de vista dos projetos e produção do produto casa.

Quanto à moradia, possui uma ligação mais forte com os elementos que fazem

a casa funcionar, ou seja, a

moradia leva em consideração os “hábitos

de uso da casa”. “Uma casa por si só não se caracteriza como moradia.

Ela necessita, para tal, se identificar com o “modo de vida” dos usuários nos seus aspectos mais amplos. Uma

constatação disto se registra quando analisamos o uso de uma mesma casa, ao

longo do tempo, por famílias ou pessoas diferentes” (MATUCCI, BASSO, 2005). Os

mesmos elementos, ou seja, as casas, se transformam em moradias diferentes, com

características diferentes, cujos hábitos de uso dos usuários são a tônica da mudança.

Com relação à habitação,

Matucci e Basso (2005) reportam aos elementos que caracterizam tanto a casa quanto a moradia. Entretanto, não mais de uma forma introspectiva, isolada em

um lote e/ou gleba, mas sim com um sentido mais amplo.

“Temos que considerá-la e analisá-la,

trabalhando através do conceito de “habitat”,

integrando o interno com o externo, ou seja, pautando-nos em elementos que se

relacionam com a vida das pessoas e suas respectivas relações sociais,

políticas, econômicas, históricas, ideológicas, etc.. Devemos, portanto,

entender, do ponto de vista conceitual, a habitação como sendo a casa

e a moradia integradas ao

espaço urbano com todos os elementos que este espaço urbano possa oferecer.” (MATUCCI, BASSSO, p.5, 2005)

A habitação está

ligada diretamente à estrutura urbana

através da infraestrutura instalada e da rede de serviços urbanos.

Portanto, a habitação depende

das características de localização em

relação à estrutura urbana na qual esta inserida, ou seja, quanto mais bem

equipado estiver o setor urbano, no qual estiver localizada a casa, melhor serão as condições de uso

da moradia, qualificando,

portanto o produto habitação.

Segundo Correia (1999), a moradia,

no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, assumiu diferentes sentidos

que contribuíram para o desenho de formas e modos de morar atuais. Um destes

sentidos é a casa como espaço sanitário, sendo a base para a difusão de

mecanismos disciplinares no âmbito doméstico.

A preocupação com a casa

insalubre do pobre trouxe esse novo sentido doméstico, somado à função de

abrigo, procurando aplicar o conceito de espaço confortável, privado, seguindo

normas de higiene e regulação. A principal modificação da casa, no entanto se

deu em seu interior (CORREIA, 1999, p. 3).

Em busca de uma salubridade e

privacidade, criaram-se áreas internas, recuos laterais e jardins (vistos com

valor higiênico – face ao efeito purificador do ar), permitindo a abertura de

janelas laterais, afastando a casa da rua e do vizinho, considerando a

habitação isolada no lote como ideal. Modificações que por sua vez, “(...)

segundo uma racionalidade nova, modifica seu projeto e seu uso, separando e

classificando função, ordenando, clareando, iluminando e arejando ambientes”

(CORREIA, 1999, p. 3).

O vidro plano transparente para

as janelas alterou o comportamento em relação à iluminação natural, além dos

preceitos higienistas buscando eliminar a umidade dos ambientes e arejá-los.

Desta forma, abriram-se os quartos com janelas que permitissem a renovação do

ar e a penetração da iluminação natural, usando nas mesmas venezianas, vidros,

como já mencionado, os gradis e as persianas. O uso de forros perfurados de

saídas de ar no telhado, através de lanternas, chaminés e clarabóias também

foram incorporados.

Os equipamentos de iluminação artificial

tiveram rápido avanço, desde os modernos lampiões de mecha circular às lâmpadas

incandescentes. Era possível fazer à noite a chamada tertúlia, quando todos se

sentavam ao redor da mesa para comer e depois jogar, conversar ou ler (LEMOS,

1996). Assim, o programa de necessidades também se adaptou à novidade. Pessoas

alheias à unidade familiar – que antes não passavam da sala de visitas –

começaram a participar das programações familiares concentradas na sala de

jantar, as chamadas varandas.

Se por um lado houve melhoria na qualidade acústica residencial,

com a divisão mais funcional dos cômodos e no descolamento dos limites do

lotes, nesse momento, também, as construções ficaram mais leves e com mais

aberturas, tornando-se mais permeáveis ao ruído.

A história da arquitetura apresenta um panorama de variadas

inovações tecnológicas nas construções de diversos povos no mundo. No entanto,

em certo ponto da história, o avanço da tecnologia começou a significar uma

constante regressão na eficiência do isolamento acústico das edificações

(DUARTE, 2005).

É de se destacar que a arquitetura contemporânea convive com

rápidas e significativas mudanças, em diversas áreas, se comparada com outros

momentos na história. Observa-se que houve significativa melhoria na maioria

das condicionantes relacionados ao conforto, bem como quanto ao desempenho

energético. Entretanto, segundo Duarte (2005), não se percebe o mesmo ao focar-se

o conforto acústico oferecido pelas edificações. À medida que as construções

foram ficando mais permeáveis ao som, simultaneamente o nível de ruído

ambiental foi crescendo de forma exponencial, deteriorando a qualidade de vida

das populações (Figura 1).

Figura 1 – Esquema que ilustra o paralelo entre os momentos históricos e

a qualidade acústica.

Fonte: DUARTE (2005).

As conseqüências do ruído para a saúde humana são diversas e vão

além da perda da audição propriamente dita, podem conduzir o sujeito a

nervosismo, fadiga mental, frustração e prejuízo na produtividade.

5.

CONFORTO AMBIENTAL E MODOS DE VIDA

5.1

Conforto Ambiental: Conceitos

As

modificações na habitação em detrimento do conforto ambiental representam o

atendimento das necessidades para uma adequada condição de iluminação, de

trocas térmicas e de ambiente acústico.

O Conforto luminoso, de uma forma geral, expressa a exigência do

usuário com relação a situação em que o mesmo pode desenvolver suas atividades

sem despender de um esforço visual excessivo e livre de obscurecimento. Para o

desempenho de qualquer tarefa há necessidade de que o campo onde será realizada

a mesma e seu entorno imediato recebam uma certa quantidade de luz. Esta

quantidade de luz pode ser fornecida por uma fonte natural ou por uma fonte

artificial (MATUCCI, BASSO, 2005).

A verificação das condições térmicas das habitações avalia o

atendimento às exigências dos usuários no tocante a situação em que o usuário

está em equilíbrio térmico com o ambiente – conforto térmico. Este equilíbrio

pode ser caracterizado como a situação onde o usuário troca calor com o meio

ambiente naturalmente sem haver um estresse orgânico. Os comportamentos

térmicos do edifício, o clima do local e as atividades desenvolvidas pelos

usuários são variáveis que obrigatoriamente devem ser levadas em conta nesta

análise (MATUCCI, BASSO, 2005).

O conforto acústico no espaço construído pode ser definido como

a condição em que o usuário não tenha perda da inteligibilidade da palavra e

garantia de um repouso dentro de condições ideais. Outro aspecto que pode ser

considerado na conceituação de conforto acústico é a questão da segurança e da

integridade do sistema auditivo. A segurança é caracterizada pela capacidade do

usuário de um espaço em poder identificar os sinais sonoros de alerta ou

perigo. A integridade do sistema auditivo caracteriza as condições de exposição

ao ruído que não cause uma perda da audição (MATUCCI, BASSO, 2005).

5.2

Modos de vida: exemplos

A partir dos conceitos

explanados, são analisados exemplares de projetos arquitetônicos na área de

consultoria em conforto ambiental de um escritório de arquitetura a fim de

identificar quais são as modificações promovidas nos modos de vida atuais em

detrimento de uma qualidade de vida, aqui entendida como exigências de

conforto.

A partir de estudo no acervo dos

projetos do escritório, foram selecionadas duas habitações que serão descritas

e analisadas a seguir:

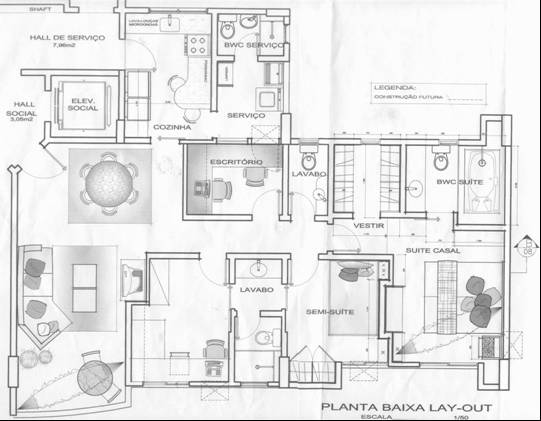

a) Habitação 01

Esta moradia – apartamento - é habitada

por um casal de classe média “média”[1],

recém casado, que utiliza a casa como local de descanso, trabalho e lazer

(receber amigos). A rotina é caracterizada por uma definição de atividades

condicionadas aos horários do marido que trabalha fora. A esposa (que possui

nível superior como o marido, ela é advogada e ele publicitário) estuda para

concursos em casa e coordena as atividades da diarista dos trabalhos domésticos

do dia a dia.

O programa original do

apartamento é constituído de: sala de estar, jantar, varanda, cozinha, área de

serviço, banheiro de serviço, dependência de empregada, lavabo, duas

semi-suítes com um banheiro servindo às mesmas, e suíte máster com closet.

Uma reforma realizada antes de o

casal ir morar no apartamento, o qual é imóvel próprio destes, eliminou a

dependência de empregada substituindo-a por um escritório para o marido. A

varanda fora incorporada à sala de estar. No banheiro da suíte máster foi

introduzida uma banheira para uso fisioterapêutico da esposa que possui problemas

na coluna (Figura 2).

Em relação aos usos dos espaços,

o primeiro quarto semi-suíte passou a ser utilizado como escritório para a

esposa; a segunda semi-suíte como quarto de descanso para a mesma – com uma

cama de casal para consultas de fisioterapia; a varanda fora incorporada à sala

de estar para criar um espaço mais amplo quando o casal recebe amigos.

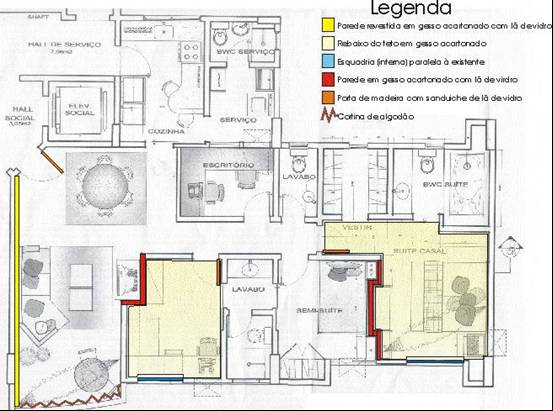

Essa nova configuração espacial

definida pelos usuários da habitação, foi adequada buscando estabelecer uma

qualidade de vida relacionada ao conforto acústico. Como a esposa estuda para

concursos e possui problemas de saúde, necessita de um ambiente calmo,

silencioso, tranqüilo e relaxante. Procura evitar ruído a qualquer custo. Desta

forma foi utilizado seu escritório separado do esposo, pois ela necessita de

bastante concentração, assim como um quarto isolado de descanso e atividades

específicas.

Algumas modificações técnicas

foram impressas sobremaneira que garantem às exigências de conforto acústico. A

parede divisória com o apartamento vizinho foi revestida com material isolante

para garantir a minimização do ruído proveniente do entorno imediato. A parede

divisória da sala com o escritório da esposa (onde se localiza a televisão da

sala) foi construída com material isolante em seu interior; assim como a parede

divisória do quarto de descanso da esposa e a suíte máster, uma vez que a

televisão da suíte máster é utilizada nesta parede.

As janelas do escritório da

esposa e da suíte máster foram duplicadas com vidros e esquadrias especiais a

fim de isolar o ruído externo (proveniente da área de lazer do condomínio). O

teto destes dois ambientes foram rebaixados com forro acústico para ajudar na

absorção sonora, de forma a promover um ambiente, além de sem ruído, com o som

se propagando de maneira equilibrada. A porta de entrada do apartamento, a

porta do escritório da esposa e da suíte máster foram projetadas com material

isolante, inclusive com mecanismos para evitar brechas, por onde o ruído possa

vazar (Figura 3).

Figura 2 – Croqui do projeto reformado do

apartamento, com os novos usos do espaço.

Figura 3 – Croqui do projeto de tratamento acústico

dos ambientes do apartamento.

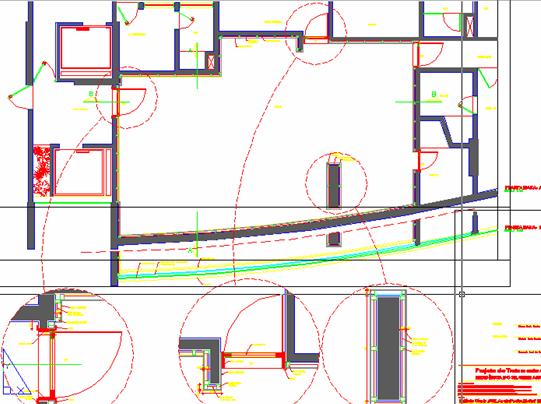

b) Habitação 02

Nesta

habitação o usuário é um jovem de classe alta que mora sozinho. Utiliza a

moradia para descanso e lazer (receber amigos). A rotina é caracterizada pela

não regularidade de atividades, pois como o proprietário do apartamento é

prefeito de um município, costuma viajar e não possui horários definidos para

desempenhar as atividades domésticas. Geralmente faz pelo menos uma refeição em

casa, as demais são em restaurantes ou na casa da mãe. Possui uma diarista que

costuma deixar tudo preparado (refeições) caso o proprietário apareça. Nas

noites costuma organizar festas e receber amigos.

O

programa original do apartamento é constituído de: sala de estar, jantar,

cozinha com despensa, área de serviço, dependência de empregada, banheiro de

empregada, lavabo, estar íntimo, duas suítes, suíte máster com closet e

varanda.

Uma reforma realizada antes de o

proprietário ir morar no apartamento, o qual é imóvel próprio deste, eliminou a

despesa e o lavabo, assim como a primeira suíte (somente o quarto, pois o

banheiro desta passou a funcionar como lavabo), a qual passou a ser a sala de

jantar. O estar íntimo foi substituído pelo closet da suíte máster, e o closet

da mesma que existia na planta original, foi utilizado para aumentar a área do

banheiro. A sala de jantar original deu lugar ao novo ambiente do apartamento -

o home theater (Figura 4).

A priorização do espaço amplo da

sala que integra a sala de estar, o home

theater, e a sala de jantar, foi criada em detrimento da necessidade de um

local para receber os amigos e que não interferisse no funcionamento do

restante da habitação. Desta forma, foi estudado um projeto que adequasse o uso

do espaço e o conforto ambiental, contando com isolamento do ruído proveniente

do som do home theater. Isolamento

tanto para os vizinhos dos apartamentos laterais, de cima e inferior, quanto

para os próprios cômodos (preocupação principal quando a mãe vai se hospedar no

apartamento).

Foi construída uma câmara de

isolamento constituída por uma porta de entrada completamente isolada, paredes

revestidas com material isolante e de acabamento, piso flutuante com material

isolante, teto com forro acústico e material isolante, janela dupla com

esquadria especial, caixas acústicas de isolamento nas luminárias. As portas da

cozinha, do hall dos quartos e do lavabo, assim como a janela do lavabo tiveram

atenção especial de sistemas de isolamento sonoro (Figura 5). O sistema

projetado atende a níveis de ruído bastante alto; configuração que o

proprietário aprecia ao utilizar o espaço.

Figura 4 – Croqui do projeto reformado do apartamento, com os novos usos

do espaço.

Figura 4 – Croqui do projeto reformado do apartamento, com os novos usos

do espaço.

Figura 5 – Croqui do projeto de tratamento acústico

do apartamento.

6.

CONCLUSÕES

Os modos de vida analisados são

caracterizados como novas formas de morar quando se identifica novos usos aos

ambientes na habitação, como escritório separado para o marido e a esposa,

ambiente próprio para descanso e relaxamento, eliminação de quarto para

priorizar ambiente amplo para receber amigos, introdução de home theater, além da eliminação da

dependência de empregada.

O uso predominante para estudo é

um determinante da adequação da habitação para o conforto acústico, como pode

ser observado na habitação 1, quando grande parte dos ambientes são compostos

com elementos que priorizam o isolamento de ruídos indesejados.

Na habitação 2 a prioridade de

compor o ambiente baseado no conforto acústico, que segue a mesma concepção da

habitação 1, porém com mais detalhes e técnicas, devido ao uso do ambiente com

produção de ruído demasiada. O cuidado com o planejamento desde a escolha dos

materiais, ao sistema de isolamento, quanto à escolha do ambiente na própria

edificação.

A forma como a habitação responde

às questões de conforto acústico e como os modos de morar são influenciados por

esta problemática foram os fatores observados no presente estudo.

7.

BIBLIOGRAFIA

BEGUIN, François. As Maquinarias inglesas do

Conforto. Espaços e Debates. São

Paulo, N. 34: 39-54, 1991.

BLACHERE, G. Saber Construir:

habitabilidad, durabilid, economia de los edifícios. Barcelona: Técnicos

Asociados, 1978.

BRESCIANI, Maria Stella M. Metrópolis: as

faces do monstro urbano (as cidades do século XIX). Revista Brasileira de História. São Paulo, N. 8 e 9:35-68, 1985.

CORREIA, Telma de Barros. A casa: do abrigo à

máquina de morar. Estudos e Debates. Rio

de Janeiro, N. 38, 1999.

DUARTE,

Elisabeth Albuquerque Cavalcanti. Estudo do Isolamento Acústico das Paredes

de Vedação da Moradia Brasileira ao Longo da História. Dissertação (Mestrado) – Universidade

Federal de Santa Catarina. Santa Catarina, SC. 2005.

EDUARDO, Anna Raquel Baracho. Do Higienismo ao Saneamento: As

modificações do Espaço Físico de Natal 1850-1935. Natal, 2000. Monografia (Graduação em

Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do

Rio Grande do Norte.

EDUARDO,

Anna Raquel Baracho at al. Conforto

no Ambiente Construído: origens e princípios (o caso de Natal – RN). In:

ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2001, São Pedro. Anais eletrônicos... São Pedro: ENCAC,

2001.

LEMOS, Carlos. História da Casa Brasileira. São Paulo, Conexto, 1996.

MARTUCCI R.,

BASSO, A. Uma visão integrada da análise e avaliação de conjuntos

habitacionais: aspectos metodológicos da pós-ocupação e do desempenho tecnológico.

Disponível em: www.habitare.org.br/pdf/publicacoes/arquivos/88.pdf.

Acesso em: 20 dez. 2005.

PERROT, Michelle. Maneiras de morar. In: História da vida privada, IV. São Paulo,

Companhia das Letras, 1991. P. 307-323.

RYBCZYNSKI,

Wiltold. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro, Record, 1996.

SEGAWA, Hugo. Clave de Sol. In: ENCONTRO

NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2001, São Pedro. Anais eletrônicos... São Pedro: ENCAC,

2001.

TRAMONTANO, M. (1998) Paris-São Paulo-Tokyo: novos

modos de vida, novos espaços de morar. Tese de Doutorado. São

Paulo: FAUUSP, p. 40-41.

TRAMONTANO,

M. Vozes

distantes: organização e sociabilidade em comunidades informatizadas.

In: SILVEIRA,

S. A., CASSINO, J. Software livre e inclusão digital. São Paulo:

Conrad, 2003. p. 113-133.