Escola de

Engenharia de São Carlos . Departamento de Arquitetura . EESC / USP

Monografia

apresentada à disciplina:

SAP 5846 – Habitação, Metrópoles e Modos de Vida

Docente

responsável: Profº. Drº. Marcelo C. Tramontano

Janeiro – 2006

Aluno Especial:

Marcus Cley S. Rosa Nº USP: 5531735

Tema: “A habitação modernista paulistana:

projetos e realizações”

Sub-Tema: A primeira modernização de Artigas.

“O pensamento nasce da ação e, num espírito sadio,

volta para a ação”

Paul Langevin

Sumário

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introdução................................................................................................................... 1

Incursão

ao universo de

Wright.................................................................................. 3

A

casinha.................................................................................................................... 7

Conclusão................................................................................................................... 10

Bibliografia.................................................................................................................. 11

Introdução

O paranaense João Batista

Vilanova Artigas graduou-se Engenheiro-Arquiteto pela Escola Politécnica de São

Paulo em 1937, neste período a capital paulista já era o centro econômico do

país e seu processo de industrialização se intensificava de uma forma

vertiginosa conjuntamente com o seu território urbano e populacional. O Brasil vivia sobre o regime ditatorial do

“Estado Novo” de Getúlio Vargas e o processo “desenvolvimentista” implantado

por sua gestão. Poucos anos mais tarde, o mesmo governo

alinha-se aos E.U.A no combate ao “nazifacismo” europeu, a repercussão de tal ação resultou no

aceleramento na transição da influência européia para norte-americana sobre o

nosso país.

Os

filmes Hollywoodianos, a propaganda, os produtos industrializados, as revistas

sobre os mais diversos temas foram preponderantes à difusão do “american way of

life” e modificaram em vários aspectos os modos de vida e morar da classe média

brasileira e principalmente a paulistana.

Através de publicações especializadas, Vilanova Artigas entra em contato

com o universo arquitetônico norte americano, onde algumas vertentes

revelavam a renovação do espaço

doméstico residencial daquele país, traduzidas por experiências formais,

construtivas e funcionais em detrimento

às soluções parisienses do séc. 19

utilizadas nas residências burguesas paulistanas.

Richard

Neutra, Charles Eames entre outros arquitetos, despertaram em Artigas o ímpeto

de renovação do espaço doméstico paulista, mas é a figura de Frank Lloyd Wright

quem irá influenciá-lo com maior intensidade no início de sua carreira.

Esta monografia têm como objetivo, estudar os

desdobramentos desta influência wrightiana no projeto da primeira residência

construída por Artigas dentro do tema sugerido pela disciplina: “A habitação moderna paulistana: Projetos e

realizações”. Com o sub-título: “A primeira modernização de Artigas”

Esta monografia têm como objetivo, estudar os

desdobramentos desta influência wrightiana no projeto da primeira residência

construída por Artigas dentro do tema sugerido pela disciplina: “A habitação moderna paulistana: Projetos e

realizações”. Com o sub-título: “A primeira modernização de Artigas”

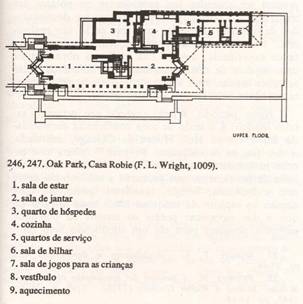

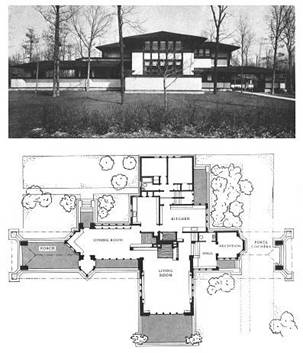

Casa

Robie em Chicago, 1909

Incursão ao universo de Wright

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em 1942, cinco

anos após se graduar, Artigas projeta para ele e sua esposa uma residência

compacta, reveladora de proposições construtivas-espaciais oriundas do vocabulário arquitetônico

wrightiano[1]

muito mais contundentes do que o mesmo já havia ensaiado em casas construídas

anteriormente com o sócio Duílio Marone.

“Nessa

coisa de Belas Artes, de eu ter ido fazer desenho livre com os artistas, a

arquitetura começou a me aparecer com um significado diferente. E eu comecei a ler revistas americanas. E a partir do conhecimento, da leitura dessas

revistas sobre arte é que fui ajudar o pessoal a fazer o desenho a mão livre,

com caneta tinteiro. Mas talvez fosse

esse o caminho que me levou a ver a obrado Wright e acabar estudando e

conhecendo a sua razão radical, nessa época”.[2]

Esta referência assumida a

Wright, fundamenta-se na capacidade do mesmo em aperfeiçoar o espaço doméstico

em benefício do conforto, através da pesquisa técnica, experimentos funcionais

e expressão artísticas. E vai um pouco

além, vai de encontro à possibilidade de extensão do papel do arquiteto na

definição projetual; na própria caracterização de uma premissa para o arquiteto

moderno.

[...]

Wright foi um humanista que soube exprimir os ideais democráticos de seu mestre

Sullivan[3]

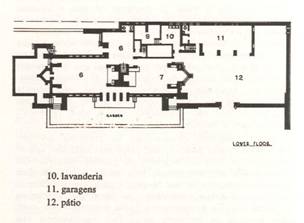

As

residências da classe média e alta paulistana nos primeiros 40 anos do séc. XX

se apresentavam com linguagens eclética ou neocolonial. Os espaços internos eram influenciados pela

habitação burguesa parisiense do séc. XIX

e sua divisão tripartida para o programa, distintamente: uso social,

íntimo e serviços com a especialização funcional dos cômodos e as circulações

segregadas. O vestíbulo, localizado geralmente

na entrada frontal, funcionava como mediador do acesso às três áreas. No caso da implantação, estas construções

apresentavam-se livres dos limites do lote urbano, influência direta dos

recentes bairros-jardins de São Paulo.

As

residências da classe média e alta paulistana nos primeiros 40 anos do séc. XX

se apresentavam com linguagens eclética ou neocolonial. Os espaços internos eram influenciados pela

habitação burguesa parisiense do séc. XIX

e sua divisão tripartida para o programa, distintamente: uso social,

íntimo e serviços com a especialização funcional dos cômodos e as circulações

segregadas. O vestíbulo, localizado geralmente

na entrada frontal, funcionava como mediador do acesso às três áreas. No caso da implantação, estas construções

apresentavam-se livres dos limites do lote urbano, influência direta dos

recentes bairros-jardins de São Paulo.

É neste contexto que Vilanova

Artigas passa a rediscutir o espaço doméstico, valores e padrões estabelecidos,

baseando sua ação na eficiência da moderna casa norte-americana, sendo a “casinha”,

como ele mesmo denominava sua primeira residência, o resultado concreto desse

anseio.

“A

casinha é de 1942.. Foi um rompimento

meio grande. A partir dela, foi a

primeira vez que fiz e tive coragem de fazer porque era pra mim, me libertei

inteiramente das formas que vinham vindo”.[4]

“A

casinha é de 1942.. Foi um rompimento

meio grande. A partir dela, foi a

primeira vez que fiz e tive coragem de fazer porque era pra mim, me libertei

inteiramente das formas que vinham vindo”.[4]

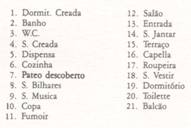

Em uma cidade como São Paulo, onde a

inexistência de uma paisagem natural exuberante ou espaços públicos necessários

à equalização da presença predominantemente privada, a operação feita por

Artigas em rotacionar “sua casinha” 45° em relação aos limites do lote, revelam

intenções mais abrangentes.

Em uma cidade como São Paulo, onde a

inexistência de uma paisagem natural exuberante ou espaços públicos necessários

à equalização da presença predominantemente privada, a operação feita por

Artigas em rotacionar “sua casinha” 45° em relação aos limites do lote, revelam

intenções mais abrangentes.

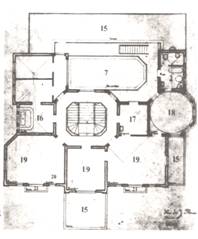

Fig.

2 Palacete paulistano. Plantas e fachada [Fonte: Lemos. 1989])

[...] Para mim, elas (as casas) deveriam ser pensadas enquanto

um objeto com quatro fachadas, mais ou menos iguais, ajustando-se a paisagem,

como uma unidade. E cada uma dessas

casas, com suas características próprias, formaria um conjunto de unidades,

resultando um bairro ou cidade mais equilibrada, onde cada um dos elementos

falaria sua própria linguagem.[5]

Fig.

3 Plantas-Casinha [Fonte: F.V.A.]

Fig.

4 Foto externa

Ao levarmos em conta este depoimento,

podemos deduzir duas relevâncias: que o

simples ato do “giro,” têm como primeira relevância a cidade e sua paisagem,

condicionando o interior da residência às aberturas, estas às respectivas

fachadas que, ao final, se relacionam com o entorno imediato[6]. A segunda seria o lote, que poderia ser

elevado à condição de sítio (reforçada pela localização em esquina do mesmo)

por implementar a construção vistas perspectivadas para quem a circunda,

anulando-se distinções e ensinamentos de valorização fachadista da Escola

Politécnica.

Ao levarmos em conta este depoimento,

podemos deduzir duas relevâncias: que o

simples ato do “giro,” têm como primeira relevância a cidade e sua paisagem,

condicionando o interior da residência às aberturas, estas às respectivas

fachadas que, ao final, se relacionam com o entorno imediato[6]. A segunda seria o lote, que poderia ser

elevado à condição de sítio (reforçada pela localização em esquina do mesmo)

por implementar a construção vistas perspectivadas para quem a circunda,

anulando-se distinções e ensinamentos de valorização fachadista da Escola

Politécnica.

[...]

marcou uma nova fase em todo tratamento volumétrico e formal daquilo que

poderia se chamar fachada, porque a fachada desapareceu[7].

Esta proposição do arquiteto é

analisada da seguinte maneira por Miguel Buzzar.

“Este desacordo entre lote e a implantação a 45° da casa, era a

afirmação da atividade do arquiteto enquanto construtor do espaço urbano, de

forma inovadora e não reproduzindo o que estava dado pelo formato do lote”.[8]

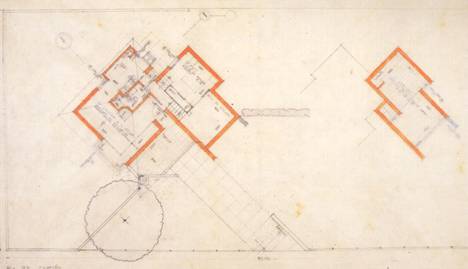

É importante salientar que Frank

Lloyd Wright utilizava o mesmo procedimento de não hierarquização das fachadas

nas “Prairie Houses” no início do século XX.

Situadas geralmente em bairros suburbanos residenciais de Chicago, estas

casas despejavam seus horizontais telhados e generosos beirais sobre a

paisagem, numa tentativa de cooptá-la , fazendo-se presente em seus interiores.

Os

interiores (salvo é claro, nas áreas onde era necessário haver isolamento)

consistiam em espaços entrelaçados separados não com portas, mas com ângulos de

visão cuidadosamente elaborados. Quando

a pessoa se movia através desses espaços interiores, estes se desdobravam em

vistas dramáticas e sempre diferentes[9].

Fig.

5 Casa Willits – Illinois. 1902

A casinha

Abrigado sobre telhado de quatro águas com

inclinações variadas, o programa da “casinha” é polarizado por núcleo central

hidráulico, formado pela bancada de serviços da cozinha, banheiro e

lareira. Mais do que minimizar custos,

este é o “mote” pinçado do léxico wrightiano mais importante, é a partir deste

núcleo que os espaços se organizam seguindo o mesmo raciocínio na elaboração

das fachadas. Não há hierarquia entre

espaços, nem tão pouco portas, o percurso entre os espaços desenvolve-se de maneira

continuada e valoriza-se quando o arquiteto usa procedimento topológico para

empilhar o dormitório sobre o estúdio semi-escavado, criando meio-níveis e

pés-direitos variados à residência térrea, nos moldes das “Prairie Houses”.

Abrigado sobre telhado de quatro águas com

inclinações variadas, o programa da “casinha” é polarizado por núcleo central

hidráulico, formado pela bancada de serviços da cozinha, banheiro e

lareira. Mais do que minimizar custos,

este é o “mote” pinçado do léxico wrightiano mais importante, é a partir deste

núcleo que os espaços se organizam seguindo o mesmo raciocínio na elaboração

das fachadas. Não há hierarquia entre

espaços, nem tão pouco portas, o percurso entre os espaços desenvolve-se de maneira

continuada e valoriza-se quando o arquiteto usa procedimento topológico para

empilhar o dormitório sobre o estúdio semi-escavado, criando meio-níveis e

pés-direitos variados à residência térrea, nos moldes das “Prairie Houses”.

Fig.

7 Fotos-Casinha [Fonte: F.V.A.]

Fig.

6 Cortes-Casinha [Fonte: F.V.A.] Fig.

8 Casa Isabel Roberts - 1908 Fig.

9 Foto-Casinha [Fonte: F.V.A.]

Na

busca da modernização do espaço doméstico, a área de serviços agregada a

compacta cozinha, responde aquilo que estava sendo proposto pela indústria e as

relações de trabalho da época[10].

Na

busca da modernização do espaço doméstico, a área de serviços agregada a

compacta cozinha, responde aquilo que estava sendo proposto pela indústria e as

relações de trabalho da época[10].

A definição de dependências pequenas,

eficientes e funcionais refletia as mudanças que estavam ocorrendo no universo

do trabalho doméstico. Estimulada pela

propaganda, que passou a vincular um estilo de vida americanizado, a classe

média trouxe para o interior de suas moradias os recém-chegados

eletrodomésticos de marcas norte-americanas.[11]

Fig.

10 Material de probaganda, década 40

Contíguo

a cozinha, as salas de jantar e estar nos dão pistas de como este setor

coletivo será importante para Artigas em suas futuras fundamentações

teórico-construtivas sobre os ideais do espaço comunitário. Por serem generosas em suas dimensões (comparando-se

com os demais ambientes), estes espaços sugerem uma ocupação de uso livre ou

mesmo sobreposto. No entanto, é

importante saber o que norteou o arquiteto neste momento do projeto.

Contíguo

a cozinha, as salas de jantar e estar nos dão pistas de como este setor

coletivo será importante para Artigas em suas futuras fundamentações

teórico-construtivas sobre os ideais do espaço comunitário. Por serem generosas em suas dimensões (comparando-se

com os demais ambientes), estes espaços sugerem uma ocupação de uso livre ou

mesmo sobreposto. No entanto, é

importante saber o que norteou o arquiteto neste momento do projeto.

[...]a casa norte-americana de Wright perdeu

paredes, ligou-se com a paisagem, com o exterior . Confundiu contornos de compartimentos e

passou a definir-se pela dinâmica da vida, pela dinâmica da atividade humana a

que se destinava[12]

“ Transferi

algumas vivências minhas, de menino paranaense, do sul do Brasil, que têm sala

e não sabe para quê. A convivência da

família brasileira era na cozinha.

Enquanto, na casa tradicional paulista, a sala de jantar se dirigiu na

direção do “living-room”, pelo processo de transformar duas salas em uma, eu

fui para a tradição brasileira de integrar a cozinha à sala. Segui caminho diverso. Sei que perdi a parada. Mas a minha casa está lá”[13].

A

operação projetiva incomum à época, viabilizou e reforçou a equivalência entre

planimetria e volumetria, em um processo que revelaria um outro universo para

Artigas. Utilizando-se da expressividade

dos materiais na forma bruta, assim como Wright, a aparente singeleza da

“casinha” incute um poderoso arsenal de

desdobramentos futuros à trajetória profissional de Artigas.

Conclusão

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

No início dos anos 40, Vilanova Artigas, então com menos de 30 anos de idade, já possuía em seu currículo um total de 40 casas projetadas e construídas em São Paulo, uma das cidades que mais crescia no mundo. A perspectiva de redemocratização brasileira com o final da era Vargas e também o desfecho da 2ª grande guerra, convergiam a possibilidades de grandes novidades. Já com razoável experiência profissional, Artigas situa-se numa posição privilegiada para subverter aquilo que já era caduco. Modernizar o espaço doméstico seguindo os passos do velho mestre Frank Lloyd Wright – mesmo sendo uma trajetória menor que uma década – serve para o arquiteto descobrir não só uma linguagem arquitetônica pessoal, ou contradições futuras, como disse o próprio Vilanova: “Com Wright, entrei no mundo moderno”.

Bibliografia

Livros

ACAYABA,

M. M. Branco e Preto: uma história de

design brasileiro nos anos 50. São Paulo:

Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

ARTIGAS, João

Batista Vilanova. A função social do arquiteto.

São Paulo, Fundação Vilanova Artigas / Nobel, 1989.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da Arquitetura. 2ª ed. São Paulo, Pini/Fundação Vilanova

Artigas, 1986.

ARTIGAS,

João Batista Vilanova. Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi / Fundação

Vilanova Artigas, 1997.

BLAKE,

Peter. Os grandes arquitetos, vol.3. Frank Lloyd Wright e o domínio do

espaço. Rio de Janeiro: Distribuidora

Record, 1966.

BRUAND,

Yves. Arquitetura contemporânea no

Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981

KOPP, A. Quando o moderno não era um estilo e sim

uma causa. São Paulo: Nobel/Edusp, 1990.

LEMOS,

Carlos A.C. História da casa brasileira.

São Paulo: Contexto, 1989.

LEMOS, Carlos

A.C. Alvenaria Burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo

econômico liderado pelo café. São

Paulo: Nobel, 1989.

MINDLIN, H. Modern

architecture in

SEGAWA, H.

Arquiteturas no Brasil 1900-1990.

São Paulo: Edusp, 1999.

SEGAWA, H.

Prelúdio à metrópole. São Paulo:

Atelier, 2000.

TOLEDO, B.

L. São Paulo: Três Cidades em um Século.

São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1981.

TRAMONTANO,

M. Espaços Domésticos Flexíveis: notas

sobre a produção da primeira geração de arquitetos modernistas brasileiros.

São Paulo: FAUUSP, 1993. Mímeo.

TRAMONTANO,

M. Paris-São Paulo-Tokyo: novos modos de

vida, novos espaços de morar. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1998.

TRAMONTANO,

M. SQCB: Apartamentos e vida privada na

cidade de São Paulo. Texto de Livre-Docência. São Carlos: EESC-USP, 2004.

XAVIER,

Alberto. [Org.] Arquitetura moderna

brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini, 1987.

Artigos em

Revistas

ARTIGAS,

Rosa Camargo et al. [1986] “O debate

interrompido”. Arquitetura e Urbanismo,

São Paulo, abril.

Dissertações

BUZZAR, Miguel A. João Batista Vilanova Artigas: Elementos para

a compreensão

de um caminho da arquitetura brasileira

[1938-1967]. São Paulo, 1996. Dissertação [Mestrado] – Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.

CASTRAL, Paulo César. Territórios: A construção do espaço nas

residências projetadas por Paulo Mendes da Rocha [décadas de 60 e 70]. São Carlos, 1998. Dissertação

[Mestrado]-Escola de Engenharia de São

Carlos, Universidade de São Paulo.

TENÓRIO, Alexandre de Souza. Casas de Vilanova Artigas. São Carlos, 2003. Dissertação

[Mestrado]-Escola de Engenharia de São

Carlos, Universidade de São Paulo.