PROJETO CON.FINIS

ELABORAÇÃO E PRINCIPAIS QUESTÕES

O último semestre de desenvolvimento deste projeto se viu sensivelmente impactado pela Pandemia mundial desencadeada em 2020. Em função da crise sanitária instaurada pelo COVID 19, medidas severas de isolamento social tiveram que ser implantadas em escala coletiva, bem como uma série de mudanças de ordem sanitária, econômica e social.

A necessidade do confinamento foi motor de transformações que reconfiguraram as relações de trabalho, aumentando as práticas de trabalho remoto. Ao mesmo tempo, o risco das aglomerações fez com que os espaços comerciais e espaços coletivos se tornassem perigosos, sendo largamente evitados ou tendo seu uso condicionado a novos rituais de higiene. Por fim, nosso espaço doméstico se tornou o único espaço seguro não apenas para habitar, mas para desenvolver todas nossas atividades, por mais complexas ou específicas que sejam.

Nesse cenário, o espaço virtual se tornou a principal alternativa para complementar a vivência doméstica, concentrando atividades profissionais, sociais e de lazer. Claro que os impactos da pandemia não atingiram nossa sociedade de maneira homogênea, uma vez que os reflexos da desigualdade social se apresentam ainda mais agudos em momentos como este. Nesse cenário dramático, alguns dos focos da pesquisa se deslocaram para procurar abarcar as questões latentes desta nova realidade.

Assim em conjunto com os pesquisadores do grupo, pensaram-se ações que pudessem contribuir para o enfrentamento deste novo cenário global. Reconheceu-se então o potencial de uma ação que alinhava dois campos de interesse do grupo, a habitação e o audiovisual. Essa aproximação foi o ponto de partida para se pensar o Projeto Con.Fins, que se propôs a entender o habitat em que nos confinamos através da produção audiovisual.

Partimos do entendimento que nossos espaços domésticos ainda são marcados por heranças burguesas, configurando espaços monofuncionais baseados em um programa que privilegia o padrão de família mononuclear. Essas características foram aprofundadas a partir da ação dos agentes imobiliários, tornando nossos habitats cada vez mais enxutos, rígidos e uniformizados. Em contrapartida nossa sociedade tem se tornado cada vez mais complexa. Assim o padrão mononuclear não representa mais a diversidade de configurações sociais da atualidade, tão pouco os programas de habitação tradicional conseguem acompanhar as transformações da vida contemporânea (TRAMONTANO, 2006).

Em paralelo a essa reflexão, recuperamos o sentido de confinar como conjunto dos termos do latim com=junto e finis=fronteira, assim entendemos o confinar como “ter ou construir uma fronteira em comum”. Nesse sentido, a atual experiência do confinamento, se configura hoje como um sistema integrado por todos nós, onde o espaço da habitação desenha um denominador comum em nossas vivências.

Assumindo então as problemáticas do habitar contemporâneo e a percepção sistêmica do confinamento, começa a se desenhar um projeto que busca refletir sobre este lugar em que nos confinamos e como essa experiência coletiva ressignifica o espaço doméstico. Assim através do Con.Finis procuramos entender como o confinamento coloca novas fronteiras em nossa relação com o habitar atenuado os antigos limites pré-estabelecidos, como o Público e o Privado, os limites entre os co-habitantes, ou mesmo entre trabalho e lazer.

Para responder esses questionamentos propomos o audiovisual como instrumento de leitura. A relevância dessa linguagem como metodologia de pesquisa já é amplamente explorada por outras áreas do conhecimento como a antropologia e as ciências sociais, e sua incorporação nos debates da arquitetura e do urbanismo é o objetivo central desta pesquisa e de outras em curso dentro do Nomads.usp. Portanto a escolha do audiovisual se justifica pelo potencial desta linguagem na construção de narrativas transdisciplinares, que permitem integrar as experiências distintas de cada sujeito na construção de uma reflexão coletiva, sem contudo esvaziar a complexidade deste sistema constituído pelo confinamento.

ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO

O Projeto Con.Finis foi concebido a partir dessas inquietações e se consolidou como um projeto de extensão universitária. Essa ação coordenada pelos pesquisadores do núcleo motivou uma parcela de indivíduos desse sistema do confinamento a produzir registros curtos de até um minuto, abordando os estranhamentos desta nova realidade. A somatória desses registros constituiu um acervo coletivo que documenta esse momento de enfrentamento inicial à pandemia e está disponível nos canais de suporte do projeto.

Assim as primeiras atividades vinculadas ao Con.Finis envolveram a construção e divulgação destes canais. O conjunto desses espaços foi composto por um site de hospedagem (http://www.nomads.usp.br/confinis/), uma pagina no Facebook (https://www.facebook.com/projetoconfinis) e uma perfil no Instagram (https://www.instagram.com/con.finis/?hl=pt-br). A divulgação foi mobilizada através desses espaços próprios do projeto e também de outros canais de divulgação do grupo e da universidade, outras ações que também contribuíram para esse engajamento inicial do projeto foi a mobilização direta dos pesquisadores envolvidos dentro de seus ciclos sociais.

Com isso, entende-se que apesar do projeto não colocar limitações à participação de nenhum sujeito, já era esperado que o público de alcance fosse composto pelo ambiente acadêmico em suas diferentes dimensões.

Para orientar a produção dos envios foram propostos alguns eixos temáticos, que mobilizassem as questões centrais que fomentaram o projeto, estes temas estão listados abaixo:

- O confinamento como sistema: todas as habitações da cidade tornaram-se, do dia para a noite, porções de um território único com características similares, abrigando a maior parte das atividades de grande parcela da população.

- O verbo habitação se conjuga agora no plural: sala de aula, escritório, creche, parquinho, co-working, …, e também moradia.

- O habitar confinado, um novo normal? Entre adaptações provisórias, novas tecnologias e protocolos necessários, uma outra compreensão do habitar emerge em meio à pandemia.

- De lugar privado oposto ao espaço público, a nó de redes telemáticas que embaralham as dimensões privada e pública.

- Fora-sujo-perigoso X dentro-limpo-seguro: concebida para resistir às epidemias, a habitação burguesa do século XIX ainda é modelo da maioria das nossas casas.

- Água, sabão e habitação: o corpo limpo como condição de sobrevivência, o interior doméstico como território sanitário.

- Fronteira dentro da fronteira: o espaço-tampão da descontaminação e novas formas de se chegar em casa.

- Consensos e conflitos: o espaço sonoro de uma habitação compartilhada.

- Uma bolha comunicacional e seus acessos para trocas com o mundo: onde você gostaria de estar agora?

- Quem diz individualidade, diz segredos: como manter a privacidade em espaços permanentemente compartilhados.

- As muitas faces do eu: relações entre lugar e as (várias) pessoas que compõem cada um de nós.

- Imagens recortadas de um exterior idealizado: nossa relação com as cidades do mundo através (quase exclusivamente) da TV e da Internet.

- A bolsa ou a vida: o habitar entre imperativos de saúde pública e questões econômicas.

- Os perigos da proximidade: jogos de poder e dominação em um cotidiano que não está mais diluído na cidade

Esse conjunto de temas propostos pelo grupo procurou abarcar um espectro amplo das questões levantadas pelo confinamento, sem contudo esgotar todas as leituras possíveis, sendo desejável o surgimento de novas percepções. Dessa forma, os eixos propostos não configuram categorias rígidas ou temas obrigatórios aos envios produzidos, pelo contrário, eles assumiram o papel de instigadores, no papel de engajar os participantes.

Também foram disponibilizados nas páginas de suporte algumas referências bibliográficas e filmográficas que assim como os temas buscam despertar inquietações e orientar a produção dos participantes que tivessem interesse em acessá-las. Outro aspecto que se incorporou nestas páginas foram outros projetos universitários de cunho similar, que não necessariamente utilizam o audiovisual, mas que de alguma forma procuram responder às necessidades despertadas pela Pandemia.

Em relação aos envios, a única restrição colocada foi a duração dos registros, que deveriam possuir até no máximo 2 minutos. Mesmo assim envios que excederem esta duração, não foram descartados sendo esta restrição proposta mais como um direcionamento do que era desejado pelos idealizadores do projeto. Dessa forma a heterogeneidade dos envios foi incentivada, dando-se liberdade para que os participantes se apropriarem da linguagem audiovisual da forma que desejassem. Essa escolha refletiu diretamente na diversidade dos registros que compõem o acervo coletivo, como será demonstrado mais à frente.

Para participar do projeto os indivíduos deveriam então preparar um registro audiovisual que abordasse sua leitura do confinamento utilizado de qualquer equipamento disponível, podendo ou não trabalhar este produto com algum tipo de edição. Em seguida os interessados deveriam buscar alguma das páginas de suporte do projeto para ter acesso ao formulário de envio. Neste formulário foram colocadas algumas perguntas de cunho geral junto a outras direcionadas às condições de isolamento do participante e por fim algumas referentes ao registro audiovisual.

Assim o produtos audiovisuais foram recebidos como anexos desses formulários, sendo integrados ao drive coletivo do nomads. Sendo em seguida carregados nas páginas de suporte do projeto junto às informações fornecidas pelo autor. Os Pesquisadores envolvidos também foram estimulados a participar, sendo que alguns dos envios que compõem o acervo foram elaborados por indivíduos diretamente envolvidos na produção do projeto. O conjunto desses envios que foram recolhidos desde abril, alimentaram este acervo coletivo que reuniu leituras de diferentes países e regiões, com formatos e abordagens muito distintas.

Ao longo do desenvolvimento do Projeto, outra iniciativa foi idealizada para agregar à produção do projeto. Essa iniciativa, consistiu na possibilidade de produção de remixes tendo como base o próprio acervo do confinis, para isso foi disponibilizado acesso ao drive que continha os envios. Foi proposto formulário similar ao de participação, onde o remix poderia ser anexado junto às respostas. A ideia dos remixes buscava abrir a possibilidade de diálogos mais complexos entre este corpo do projeto que foi construído de maneira coletiva.

Entretanto a iniciativa dos remixes, não teve adesão do público do projeto, sendo que sua expressão se resumiu as ações do bolsista que produziu conjunto de experimentações com base no acervo do projeto. Essas experimentações consistiram na IV ETAPA DE PRODUÇÃO do projeto. No mais, o projeto ainda segue em andamento e outras etapas ainda estão sendo debatidas, sendo que os remixes fazem parte desse horizonte.

SISTEMATIZAÇÃO INICIAL

Nesta secção pretende-se relatar a sistematização inicial deste acervo coletivo construído pelo Con.Finis, sendo este processo um primeiro esforço de compreender e analisar as distintas narrativas reunidas pelo projeto. Assim, entendermos que caminhamos para um novo momento do enfrentamento da Pandemia onde muitos dos estranhamentos iniciais já foram incorporados em nosso cotidiano, ao mesmo tempo em que novas questões referentes a continuidade desta situação surgem e se tornam cada vez mais relevantes. Dessa forma, é coerente dar início ao fechamento de uma primeira etapa do Con.Finis, que começa pelo entendimento dos resultados alcançados pelo projeto até esse momento.

Para dar início a esta sistematização foi feito uma primeira leitura individual dos envios que compõe o projeto, analisando aspectos distintos de cada um destes produtos. Dessas leituras construí-se um primeiro esboço de categorias analiticas pensadas coletivamente pelos integrantes do projeto. Essas categorias foram criadas para analisar o acervo sobre duas perspectivas maiores, uma técnica que aprofundava questões práticas e formais da construção dos produtos audiovisuais e uma segunda temática que procura desprender as diferentes percepções comunicadas por cada um dos participantes. Além destas abordagens, foi recuperada a classificação proposta por Nichols (2010), reconhecendo o caráter documental destes envios e adaptando às percepção do autor sobre os modos de produção de filmes documentários para estes registros mais breves. Por fim também foram consideradas as respostas colocadas pelos participantes junto aos envios, fechando assim este primeiro esforço de sistematização.

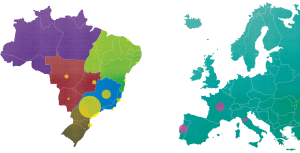

Dessa forma a análise contemplou o total de 86 videos que haviam sido recebidos até julho, sendo que o projeto continua aceitando participantes. O alcance da ação abrangeu 4 países, sendo estes Brasil, França, Itália e Portugal. Desses a parcela mais expressiva dos envios foram de origem nacional alcançando um total de 10 de estados mais o Distrito Federal, entre eles Alagoas, Bahia, Ceará, DF, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Ao todo foram recebidos trabalhos de 35 cidades brasileiras, sendo a maioria delas do estado de São Paulo.

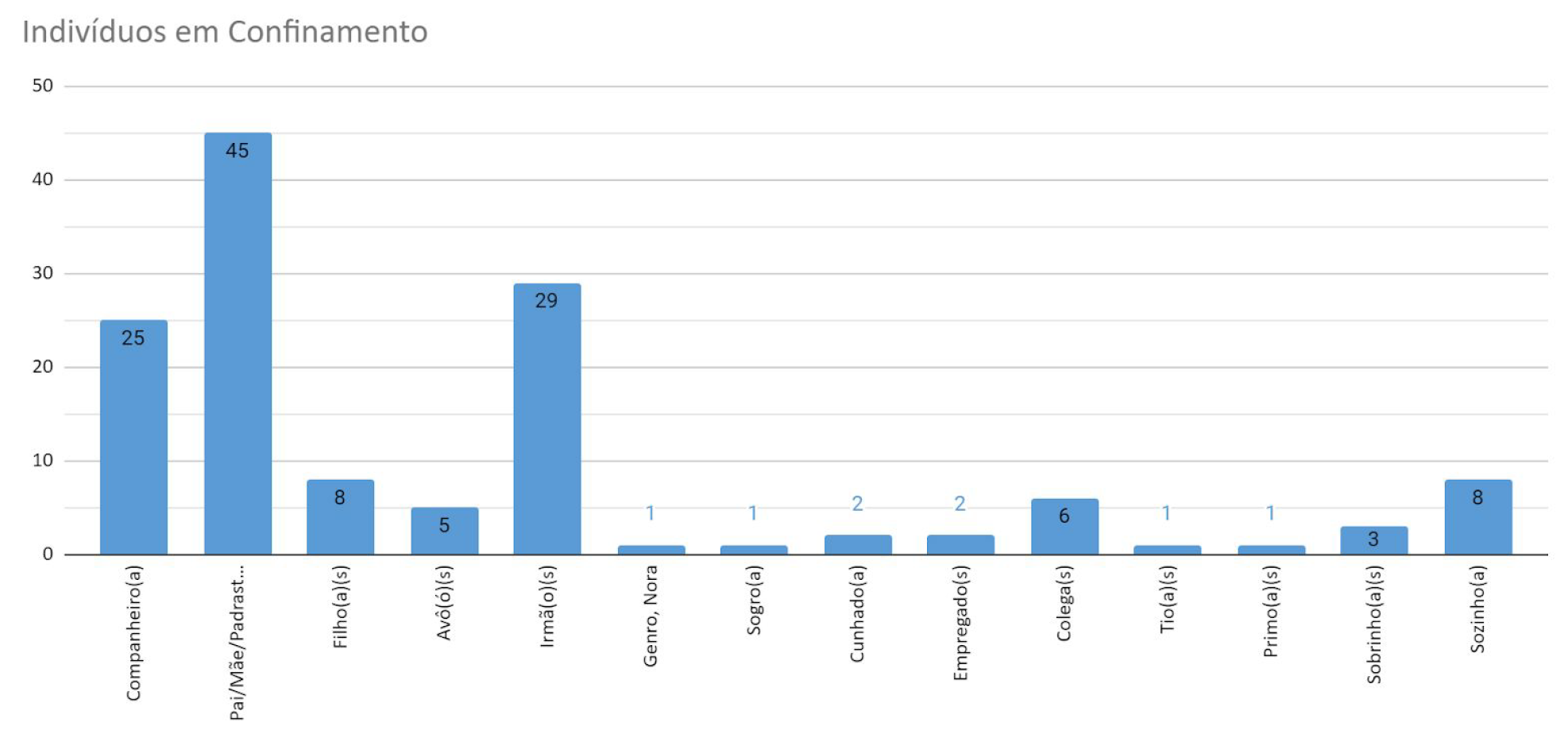

Entre os participantes a maior parte enfrentou o confinamento junto a familiares, sendo que apenas 8 declararam esta completamente sozinhos em seu isolamento. Entre os demais a maioria afirma estar confinada junto aos pais, Irmãos e companheiros. Sendo menos expressivos os confinados junto a parentes mais velhos (como os avós) ou mesmo parentes distantes (como tios e primos), entres estes grupos menos expressivos estão também indivíduos confinados junto a colegas e empregados.

Para construção da análise técnica do acervo foram feitas duas leituras distintas, uma que buscava analisar questões mais gerais dos registros como o tipo de captura, a construção sonora, uso de elementos textuais ou mesmo a presença ou ausência de pós produção; a outra procurava dar conta de aspectos mais específicos, como técnicas específicas de edição ou particularidades assumidas por cada autor. As definições propostas por essas categorias estarão disponíveis abaixo junto às análises produzidas.

Assim a maioria dos produtos audiovisuais analisados foram registrados na horizontal em modo de Paisagem. Em relação a construção sonora, a maioria deles adotaram o uso de trilha sonora ou mantiveram o audio original. Também foi expressivo o uso de elementos textuais como legenda ou título, também para propor alguma reflexão. Em relação a pós produção, a maioria dos vídeos passou por algum processo de edição, sendo que apenas 5 vídeos foram enviados sem nenhum trabalho de edição. Entre os tratamentos dados foi destacado o cuidado cromático na construção de alguns envios além do uso do preto e branco.

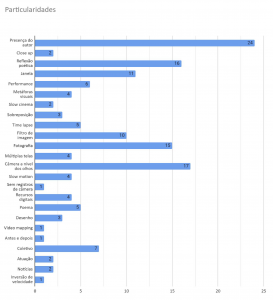

Por fim, nas leituras específicas os pontos que mais se repetiram entre os envios foram a presença do autor no registro, seguido pelo uso da câmera ao nível dos olhos, a proposição de alguma reflexão poética através das imagens e o uso de fotografias para construção do trabalho. Ainda dentro das leituras específicas algumas particularidades encontradas merecem destaque. Entre essas podemos apontar o conceito de Slow Cinema, que caracteriza segundo o participante, um longo registro de observação proposto em dois dos envios. Também a técnica de vídeo mapping, que consiste na projeção de sequências sobre uma estrutura, no caso do trabalho em questão foram colocados diferentes registros sobre uma parede de banheiro.

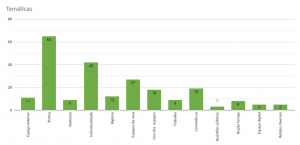

Para análise das temáticas mobilizadas pelos envios, inicialmente foram propostas também duas leituras, a primeira procura enquadrar os envios dentro das temáticas propostas inicialmente pelo projeto, enquanto a segunda buscava destacar algumas questões de cunho geral que foram recorrentes entre os vídeos. Entretanto, após uma reflexão conjunta foi apontado como a primeira leitura não construiu uma reflexão pertinente, uma vez que algumas aproximações forçadas eram necessárias para enquadrar os envios nas temáticas propostas, que desde início não se propunham a delimitar categorias rígidas. Dessa forma foi compreendido que a melhor ação seria lançar este questionamento de volta aos participantes, construído dessa forma relações mais assertivas e abrindo espaço para a proposição de outros eixos temáticos.

Assim a segunda leitura concentrou a análise temática, nesta análise as abordagem mais recorrentes foram as questões referentes à rotina, e as mudanças enfrentadas no dia dia do confinamento, abrangendo dentro desta perspectiva também aspectos de lazer e hobbies. Em segundo lugar a leitura apontou para abordagens mais pessoais, que caracterizam questões da individualidade de cada sujeito, trazendo maneira mais explícita essa vivência individual. Em terceiro lugar, destaca-se o interesse de alguns autores no redescobrimento do espaço doméstico, sobre a perspectiva do confinamento. As demais categorias analisadas e as leituras produzidas estarão disponíveis abaixo.

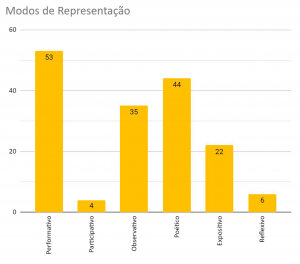

Por fim, sobre a classificação inspirada em Nichols (2010) a análise aponta que os dois modos mais empregados nas narrativas compartilhadas pelo projeto foram os modos Performativo e Poético, assim entende-se que na maioria dos registros os autores buscam retratar a realidade do confinamento sobre uma perspectiva pessoal, que incorpora aspectos individuais e subjetivos da experiência de cada um, por outro lado a expressividade do modo poético chama atenção para incorporação das imagens na construção das narrativas criadas pelos participantes, ficando explícito o desejo de explorar a possibilidades formais do audiovisual.

O fechamento desta primeira etapa da análise, ainda não está completamente encerrado, sendo necessária ainda algumas revisões coletivas sobre as categorias de análise, bem como uma reflexão conjunta sobre as relações estabelecidas entres os resultados observados. Contudo este primeiro esforço já demonstra a relevância das ações do projeto e quão representativo foram os produtos obtidos obtidos até aqui, abrindo espaço para se pensar novos direcionamentos para ações futuras.

Países: 4

Brasil, França, Itália e Portugal.

Estados brasileiros: 10 (+ DF)

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro.

Cidades: 35

Araraquara, Atibaia, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cosmorama, Embu Guaçu, Fernandópolis, Florianópolis, Fortaleza, Franca, General Salgado, Itacaré, Iturama, Jales, Lisboa, Maceió, Milão, Notre Dame de Monts, Ouro Preto, Paris, Piracicaba, Porto, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Santa Fé do Sul, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo, Taboão da Serra, Urânia, Várzea Grande, Vila Velha, Vitória, Votuporanga.

Formato de Vídeo –

Retrato: Modo de registro na vertical.

Paisagem: Modo de registro na horizontal.

Retrato e paisagem: Uso dos dois modos.

Quadrado: Altura e largura da imagem de mesma dimensão.

Formato de Som –

Relato direto: Depoimento do autor durante o momento de captura, sincronizado ao vídeo.

Trilha sonora: Utilização de faixa musical.

Voice over: Sobreposição de som gravado sobre o audio original.

Áudio original: Áudio do vídeo tal como captado.

Sem áudio: Não possui sons.

Elementos Textuais –

Título: Presença de Título.

Legenda: Recurso escrito que narra diretamente a imagem.

Texto como reflexão: Recurso escrito que visa causar uma reflexão, debater determinado assunto.

Pré/Pós Produção –

Preparação: Relatos que demandaram Preparação, prévia: roteiro, planos, espera…

Preto e branco: Utilização de fotos e vídeos em escala de cinza.

Cuidado cromático: Composição ou tratamento das cores que compõem o registro.

Sem edição: Vídeo publicado idêntico ao capturado.

Particularidades –

Presença do autor: Presença do autor no registro.

Close up: Plano de enquadramento fechado, primeiro plano.

Reflexão poética: Construções visuais de caráter subjetivo ou pessoal.

Janela: Registros externos enquadrados ou capturados a partir da janela.

Performance: Registro de performance artística diversa, dança, canto, etc…

Metáforas visuais: Signos ou figuras simbólicas que proponham discurso metafórico em relação à realidade.

Slow cinema: Prática cinematográfica de longos registros de observação, com pouca ou nenhuma narração.

Sobreposição: Sobreposição de sequências, dupla-exposição.

Time lapse: Uso do time lapse, técnica cinematográfica onde a frequência de frames por segundo é bem maior do que a de reprodução, criando efeito de aceleração dos eventos

retratados.

Filtro de imagem: Filtros de estilização ou tratamento de imagem, que alterem aspectos relacionados à saturação, contraste, nitidez entre outros aspectos.

Fotografias: Uso de fotografias estáticas dentro do registro.

Múltiplas telas: Combinação de um ou mais registros no mesmo quadro, dividindo a tela.

Câmera a nível dos olhos: Registro que reproduz a visão do observador, capturado ao altura dos olhos.

Slow motion: Frequência dos quadros é bem menor do que a de reprodução, tornando as ações retratadas mais longas.

Sem registros de câmera: Registro construído sem captura de imagem, empregando elementos textuais ou sonoros.

Recursos digitais: Faz uso de recursos tecnológicos para construção de efeitos ou animações.

Poemas: Uso de poemas declamados ou escritos.

Desenho: Uso de desenhos ou animações na construção do envio.

Video mapping: Projeção de sequências sobre estrutura ou suporte.

Antes e depois: Ilustrações comparativas entre dois momentos distintos.

Coletivo: Debate no registro questões de caráter coletivo em relação ao enfrentamento da pandemia.

Atuação: Presença visível de ações ensaiadas, ou construídas para a captura.

Notícias: incorporação de elementos jornalísticos.

Inversão de Velocidade: Inversão do sentido de reprodução dos quadros da sequência.

Espaço exterior : Elementos ligados à iluminação, ventilação, plantas, animais. Relação do autor ou personagem com o espaço fora da residência.

Rotina: Dinâmica da casa, registros sobre o dia-a-dia do autor, as alterações nas atividades cotidianas. Inclui hobbies .

Natureza: Elementos da natureza, como a plantas e animais. É diferente de Espaço exterior, pois busca registrar especialmente o orgânico sem ser necessariamente, ruas, bairros, etc.

Individualidade: Questões particulares e subjetivas do autor ou de outro personagem, questões de percepção do autor.

Higiene: Tópico que aborda a higienização de alimentos e outros cuidados decorrentes da pandemia.

Espaços da casa: Redescoberta do ambiente doméstico. Olhar voltado para os detalhes, rachaduras ou particularidades da casa.

Uso dos espaços: A ressignificação dos Espaços da casa, ou de outros, a partir do período de confinamento. Discussão da utilização, reutilização e descoberta de novas possibilidades e

atividades com enfoque no ambiente.

Trabalho: Transformação das relações de Trabalho, e do modus operandi da produção.

Convivência: Relação entre os indivíduos, tanto no âmbito da residência quanto fora dela.

Questões públicas: Temática ligada ao debate de políticas públicas relativas à pandemia e suas consequências.

Noção tempo: Explicita mudança na percepção da passagem do tempo ou no ritmo da Rotina.

Espaço digital: Relatos explícitos sobre a utilização de ferramentas, softwares e plataformas digitais durante o período de confinamento.

Relatos diversos: Relatos com características singulares, se diferenciam dos demais.

Modo Poético: Vídeos que privilegiam a construção imagética sobre o discurso verbal, explorando as qualidades plásticas do registro.

Modo Expositivo: Vídeos que enfatizam o discurso verbal (narrado ou textual) e assumem uma lógica argumentativa

Modo Observativo: Registros que buscam fidelidade a realidade retratada, respeitando a duração real dos acontecimentos e buscando reações naturais.

Modo Participativo: Registros que focam na interação entre o autor e o tema retratado.

Modo Reflexivo: Vídeos metadiscursivos, que tratam junto a outras temáticas seu próprio processo de produção.

Modo Performativo: Vídeos que assumem aspecto subjetivo, trazendo o autor para o lugar de protagonismo na construção das reflexões e narrativas do vídeo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANITELLI, F.; TRAMONTANO, M. O processo de padronização de projetos de edifícios de apartamentos: notas sobre mercado, financiamento e arquitetura. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=6&item=1&lang=pt. Acesso em: 01 Set.2020.

DE CASTRO, F. F. A narrativa documental diegética. Sessões do Imaginário, v. 20, n. 33, p. 20-26, 2015.

ELEB, M. Lugares, gestos e palavras do conforto em casa. Traduzido do francês por Axel Dieudonné. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=3&item=1&lang=pt Acesso em: 01 Set.2020.

NICHOLS,B. Como começou o cinema documentário? Campinas: 5a ed. Papirus, 2010.

SANTOS, R. G. Fenomenologia do espaço e do habitar: noites estreladas e invólucros simbólicos. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=4&item=3&lang=pt. Acesso em: 01 Set.2020.

TEIXEIRA, P. P.; TRAMONTANO, M. Cinema, cibernética e uma nova relação de observação. V!RUS, São Carlos, n. 19, 2019. [online] Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus19/?sec=6&item=1&lang=pt. Acesso em: 01 Set.2020.

TIBURI, M. Habitar como espaço das diferenças. V!RUS, São Carlos, n. 5, jun. 2011. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/virus/virus05/?sec=5&item=21&lang=pt. Acesso em: 01 Set.2020.

TRAMONTANO, M. Apartamentos em São Paulo: brevíssimo exame de uma história controversa. In: revista AU. Arquitetura e Urbanismo, v. abril, p. 68-71, 2006. Disponível em: http://www.nomads.usp.br/documentos/livraria/A27-AU_apartamentos.pdf. Acesso em: 01 Set.2020.