FILMOGRAFIA

FILMES DO CINE NOMADS

Título: Água prateada, um autorretrato da Síria (Eau argentée, syrie autoportrait)

Título: Água prateada, um autorretrato da Síria (Eau argentée, syrie autoportrait)

Direção: Ossama Mohammed, Wiam Simav Bedirxan

Duração: 1h 33min

Ano de Lançamento: 2014

Sinópse: Eau argentée retrata o conflito na Síria a partir da perspectiva dos habitantes de Homs, uma das cidades assoladas pelo autoritarismo do regime de Bashar Al Assad. O filme é construído com os registros da jovem professora Simav que foram compartilhados com diretor Ossama Mohammed em Paris, reunindo o olhar dos cidadãos de Homs sobre os horrores de um regime totalitário. O documentário foi exibido no Festival de Cannes 2014.

Eau argentée aborda o regime totalitário da síria, sobre uma perspectiva dura que apresenta os abusos e a progressiva perda de liberdade de maneira explícita. O filme assume um tom melancólico ao falar dos refugiados em outros países, como caso do diretor Ossama Mohammed, e transmite uma mensagem com uma visão otimista, que acredita em um futuro melhor para a Síria. Outro aspecto importante do documentário é a representação do seu próprio processo de desenvolvimento através das relação entre Ossama e Simav.

Em Eau argentée há duas narrativas lineares: a primeira, do diretor Ossama Mohammed, acompanha o início das mudanças em Homs até sua fuga e sua experiência como refugiado; a segunda, da jovem professora Simav, acompanha o cerco de Homs e sua progressiva destruição. Essas histórias compõem uma narrativa maior, sobre o povo sírio frente ao regime totalitário no qual o país se encontra.

Registros, testemunhos e depoimentos dados pelos cidadãos, Simav e Ossama, gravados in loco e com áudio direto. O diretor faz uso de seus diálogos com Simav e narrações próprias. A trilha sonora foi produzida pela cantora lírica Noma Omran, esposa de Ossama. Que resgatam a cultura síria ao mesmo tempo que traz um tom melancólico as duras imagens.

A identidade visual de Eau argentée valoriza o conteúdo dos vídeos, que devido ao contexto de guerra e poucos recursos, possuem baixa qualidade. O filme traz fortes cenas de maneira crua, intercalando planos que registram situações dramáticas de violência, com planos abstratos que registram a chuva ou o movimento das águas, criando assim uma composição poética e subjetiva. O diretor faz uso da repetição de imagens que agregam diferentes significados em momentos distintos do filme, e também explora as mudanças drásticas dos eventos registrados para criar uma atmosfera de constante tensão.

Título: Humano Vol. 1 (Human Vol.1 )

Título: Humano Vol. 1 (Human Vol.1 )

Direção: Yann Arthus-Bertrand

Duração: 1h 23min

Ano de Lançamento: 2016

Sinópse: O que nos torna humanos? Será por que amamos, por que brigamos? Por que rimos? Choramos? Nossa curiosidade? A busca pela descoberta? Estes são alguns dos questionamentos que motivaram o Documentário Human Vol. 1. O documentário reúne mais de 2.000 mil testemunhos de homens e mulheres de mais de 60 países, procurando entender a complexidade do ser humano. O Filme conta com 3 volumes disponíveis no Youtube.

Human Vol. 1 busca entender o que nos torna humanos e a complexidade de nossas relações sociais. Faz isso partindo da perspectiva de múltiplos indivíduos de diferentes culturas, abordando temas universais, tais como relacionamentos, sentimentos, questões de gênero e questões sociais, sob a perspectiva destes diferentes indivíduos.

A narrativa é estruturada intercalando relatos organizados de acordo com as temáticas debatidas, com impressionantes planos aéreos que registram diferentes sociedades e formas de ocupar o espaço. As temática são trabalhadas de maneira fluida, como se construíssem uma conversa que segue para distintos assuntos de maneira natural.

Entrevistas e testemunhos discutindo questões próprias de nossa vida em sociedade estão intercaladas com longos planos de imagens aéreas, mostrando paisagens naturais e diversas sociedades. A trilha sonora composta por Armand Amar, compõem uma atmosfera épica para os eventos que se desenrolam. Legendas são utilizadas para permitir o entendimento entre indivíduos que se expressam em diferentes línguas.

Human Vol. 1 segue um padrão para composição das entrevistas, com planos fechados e fundo neutro único, que destaca o indivíduo que fala, suas expressões e gestos, criando uma fala direta com o telespectador. As legendas integram o plano de fundo, fazendo parte de sua composição. Os planos aéreos reúnem imagens diversas, como grandes paisagens naturais, de grandes metrópoles, dos mercados indianos, e de povos nômades. Essas imagens exploram recursos, como movimento de câmera em contraste com movimento dos objetos em campo, efeito slow motion , e movimentos de aproximação que direciona o foco para detalhes da imagem.

Título: Koyaanisqatsi – Uma Vida Fora de Equilíbrio (Koyaanisqatsi: Life Out of Balance)

Título: Koyaanisqatsi – Uma Vida Fora de Equilíbrio (Koyaanisqatsi: Life Out of Balance)

Direção: Godfrey Reggio

Duração: 1h 27min

Ano de Lançamento: 1982

Sinópse: Um documentário que discute as relações de produção do homem, tecnologia e espaço urbano através de apenas imagens e trilha sonora elaborados em seus 7 anos de produção, conta com fotografia de Ron Fricke e música de Philip Glass sob a direção Godfrey Reggio, cuminando em uma importante reflexão sobre o futuro da nossa sociedade.

Koyaanisqatsi aborda as relações humanas dentro de uma sociedade urbana, novas tecnologias, modos de produção e a relação do homem com a natureza através de uma postura observadora que contempla os diferentes eventos que fazem parte do dia-à-dia de uma sociedade moderna em desequilíbrio.

Com caráter expositivo, as imagens e trilha sonora são organizadas em uma narrativa que transita do espaço natural ao meio urbano. As primeira imagens mostram pinturas rupestres e paisagens naturais, seguindo para momentos intermediários onde aparecem elementos construídos como barragens ou espaços de extração de recursos naturais, para por fim representar as cidades em constante movimento, indústrias, rodovias, deixando questionamento sobre o futuro deste modelo de sociedade.

Koyaanisqatsi limita seus recursos a imagem e trilha sonora, sem diálogos ou narração. As imagens retratam figuras que compõem o imaginário da vida moderna e são articuladas junto a trilha sonora, composta por Philip Glass. Estes elementos estabelecem uma relação dialética na construção do discurso, que marcam os diferentes momentos ao longo do filme, como as canções tribais com as imagens naturais ou sons eletrônicos junto aos fluxos da cidade. O documentário inclui, ainda, informações textuais próximas aos créditos, que sugerem elementos para sua interpretação final.

O filme traz muitas experimentações de edição, brincando com a velocidade das imagens, sua forma de captura e enquadramento. Destaca-se os grandes timelapse, mostrando o contraste na passagem do tempo natural e no espaço urbano. O uso de slow motion em cenas marcantes, como de lançamento de foguetes ou explosões. Diferentes formas captura, como sobrevoos, planos fixos, pam, entre outros. Esquadramentos abertos que capturam grandes paisagens ou cidades, ate planos fechados que focam detalhes de explosões ou ações de indivíduos.

CURTAS NOMADS.USP

Título: An[danças]

Projeto: Projeto Instantâneo

Direção: Juliana Trujilo

Duração: 1min 8seg

Ano de Lançamento: 2018

Sinópse: An[danças] é resultado das experimentações audiovisuais do grupo de pesquisa algo+ritmo da UFMS, que conta com a participação de professores e acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo da universidade. Produzido em 24h, o curta propõe um olhar poético para banalidades da cidade, transformando fragmentos urbanos em fragmentos estéticos. “An[danças]” é caminhar, observar e imaginar.

O curta faz abordagem poética e subjetiva do “caminhar pela cidade”, com ênfase nas ações cotidianas que são banalizadas, procurando extrair delas uma dimensão estética de uma experiência sensível desse caminhar.

An[danças] usa de um mesmo plano de filmagem para construir uma narrativa do ir e vir na cidade, sobreposta com elementos gráficos, que se desenrolam de maneira crescente até um momento clímax.

O uso de repetições de um plano fechado com sentido de movimento alternado cria a ação do caminhar com uma sensação de um fluxo de pessoas. A trilha sonora comporta por uma caixinha de música traz o imaginário da dança e da ação repetitiva e mecânica. O curta usa também de elementos gráficos, para sugerir uma leitura subjetiva de uma ação cotidiana.

O único plano do curta enquadra apenas os pés dos caminhantes gera uma indefinição de quem são esses indivíduos, onde trabalha-se com filtros de cor e com a animação de elementos gráficos, que parecem orientar o movimento do caminhar construindo uma atmosfera lúdica que ajuda a deslocar a ação que se desenrola no plano, de um olhar ordinário para uma percepção subjetiva.

Título: Arritmia (Arrhythmia)

Projeto: Frontier Zones Project

Direção: Pedro Teixeira, Maju Martins, Eduardo Zanardi, Joanne Ashton-Jones

Duração: 5min 58seg

Ano de Lançamento: 2017

Sinópse: Resultando do projeto Frontier Zones, o curta discute as dinâmicas sóciourbanas presentes na região central de São Paulo, através de um conjunto de imagens e sons captados na grande metrópole. Seu intuíto é enriquecer a leitura da cidade, ativando sua dimensão sensível e destacando os múltiplos agentes sociais presentes em um mesmo espaço-tempo. Arrhythmia busca retratar os múltiplos indivíduos e a diversidade de modos de vida metropolitanos, mostrando como a cidade pulsa no descompasso de suas contradições e conflitos.

Arrhythmia trabalha a diversidade sócio-urbana do centro da metrópole paulista, explicitando contrastes, traçando paralelos e criando relações, através de um estrutura expositiva definida que propõe uma leitura deste ambiente urbano, deixando espaço para interpretações individuais.

Arrhythmia se organiza a partir da estrutura expositiva, com definições e aproximação de planos de imagens distintos que constroem uma leitura do conjunto. Partindo dessa estrutura, o documentário aborda de forma sequencial questões acerca do espaço urbano de uma metrópole.

Elementos textuais trazem conceitos como organismo, distorção, distância, rede, relacionando os com imagens da metrópole. Os planos de filmagens da cidade e do espaço urbano são sobrepostos em campos diferentes, trazendo uma leitura do conjunta que relaciona as imagens. Elas articulam planos fixos e a câmera em movimento, criando relações entre esses distintos movimentos de câmera e os fluxos da metrópole. Experimentações estéticas através da edição de vídeos e áudios que intercalam momentos de silêncio seguidos de sons urbanos.

O documentário organiza os registros em dois campos dentro do quadro, estabelecendo um plano de fundo que ocupa todo o campo visual e um segundo plano sobreposto. A partir desta organização do campo visual ele explora estratégias de edição como a dupla exposição dos planos, os múltiplos campos dentro do quadro, assim como os momentos de transição onde são colocadas as informações textuais.

Título: Re:cordis

Projeto: Projeto DocCidades

Direção: Marcelo Tramontano, Victor Scub

Duração: 8min 50seg

Ano de Lançamento: 2017

Sinópse: O curta busca retratar, com o auxílio da linguagem audiovisual, os espaços híbridos possibilitados pelas justaposição de espaços físicos e virtuais. Assim, o foco do trabalho é materializar este ambiente virtual onde acontece comunicação entre os individuos via internet.

O documentário busca representar os espaços híbridos de comunicação a partir de um experimento social desenvolvido com duas pesquisadoras do Nomads.usp, que é permeado por informações dessa rede virtual que complementam e agregam significados a leitura desse complexo espaço de comunicação.

O curta se estrutura em cima do diálogo entre duas mulheres em um ambiente híbrido, via videoconferência, que é entremeado por experimentações de edição que combinam diferentes materiais fornecidos por essa rede, e termina com comentários das mulheres sobre o experimento e o seu contato com esses meios de comunicação à distância.

Registros que contemplam relatos, histórias e testemunhos pessoais, onde em um momento e outro estão presentes os recursos digitais, e comentários sobre o próprio experimento. Imagens, vídeos e sons são combinados para representar momentos do diálogo, assim como um contexto histórico mais abrangente e também representações deste ambiente virtual de comunicação.

Adotando a estética deste ambiente virtual e enquadrando a pessoa física com a projeção com que se dialoga, cria-se composições que justapõem estes dois personagens do diálogo. A sobreposição de imagens em dupla exposição, o uso de máscaras de exposição, e também de múltiplas telas representam esse “imaginário virtual”, que complementa os momentos do diálogo e os registros do experimento.

Título: Espécies de espaços

Projeto: Projeto Filma Nomads

Direção: Marcelo Tramontano

Duração: 12min 34 seg

Ano de Lançamento: 2015

Sinópse: Uma leitura, instantânea, coletiva e plural de espaços públicos da cidade, registrada em apenas uma tarde por vários pesquisadores, em espaços centrais e periféricos dentro do tecido urbano. O título do curta é uma homenagem ao escritor francês Georges Perec, membro do Oulipo e estudioso do Espaço Urbano.

O curta faz leitura analítica e padronizada de diferentes espaços públicos da cidade, propondo um olhar mais atento e questionador sobre estes ambientes, e sobre as dinâmicas urbanas presentes neles. Ao mesmo tempo, experimentações de edição marcam uma leitura crítica deste material.

O documentário segue uma estrutura sequencial de apresentação dos espaços. inicialmente, os planos de imagem são estáticos, e progressivamente vão ganhando movimento panorâmico, até que, ao fim do curta, surgem experimentações de edição que quebram o padrão de representação, retomando-o na sequência final. Os ambientes representados são apresentados de maneira progressiva, dos espaços abandonados até a vivência urbana.

Registros dos espaços públicos de São Carlos, captados de maneira padronizada, em planos fixos ou em movimento panorâmico, são apresentados em preto e branco, lançando um olhar mais neutro e atendo a estas imagens. A trilha sonora de Iannis Xenakis instiga um desconforto e uma maior atenção através de sons eletrônicos. O documentário termina quebrando padrão de representação com experimentações gráficas, sons ambientes e o relato de um cidadão, que clama por mais suporte para melhoria do espaço público. O único elemento textual é uma citação de Georges Perec no início do curta.

Estética neutra, apresentando apenas planos abertos, com ou sem movimentos, em preto e branco que transita para outras formas, como a disposição de mais imagens em múltiplas telas, filtro vermelho, momentos onde aparece apenas o som, dupla exposição de uma mesma imagem ou mesmo a inversão de cores no quadro final. Esta quebra da neutralidade constrói uma atmosfera crítica no momento em que se coloca a visão documentarista sobre estes espaços públicos conforme estes vão ganhando maior vivência.

Título: Bastidores (Backstage)

Projeto: Projeto Territórios Híbridos

Direção: Alison Nasário

Duração: 20min 40seg

Ano de Lançamento: 2013

Sinópse: Uma ação cultural e de pesquisa que busca acompanhar uma banda Independente de rock em uma turnê sem fins lucrativos, criando espaços de interações físicas e virtuais com público, coletivos culturais, que hospedam e ajudam a produzir os eventos, e com outros músicos, que participam e colaboram com a iniciativa.

O documentário discute iniciativas culturais e experiências de apropriação do espaço público, partindo do exemplo de uma banda independente de rock com uma proposta de turnê participativa que abrangem espaços físicos e virtuais.

O documentário segue uma estrutura descritiva apresentando shows, momentos de viagem e do backstage, explicitando as iniciativas que viabilizaram esse movimento cultural.

O curta usa registros da turnê, englobando momentos dessa iniciativa cultural, acompanhados da narração em “voice-over”, que explica todos os processos envolvidos na turnê e as dinâmicas propostas pela banda em suas apresentações. Faixas musicais da banda, debates e discursos em defesa do espaço público são utilizados juntamente com elementos textuais para agregar a leitura estética e literal do conteúdo documentado.

Uma estética alternativa dialoga entre os registros dos shows e a identidade da própria banda, trazendo o imaginário dos cartazes, “lambe-lambes” e projeções em seus recursos de edição. São destaques as máscaras com elementos textuais que apresentam os valores da turnê e momentos de sincronia das transições com a trilha sonora. Os espaços públicos e privados retratados reforçam essa linguagem, que remete ao universo do rock alternativo e a atitude transgressora de apropriação do espaço público.

Título: Os arranha-céus tem olhos? (Do skyscrapers have eyes?)

Projeto: Frontier Zones Project

Direção: Frederico de Oliveira, Juliana Trujilo, Marcos dos Reis

Duração: 6min

Ano de Lançamento: 2017

Sinópse: Um instantâneo do centro de São Paulo que busca representar a diversidade urbana a partir dos embates sociais e da perspectiva dos diferentes atores que coexistem neste complexo sistema. O curta reúne fragmentos, recortes, reflexos e olhares da cidade, colocando o espaço público como “locus do conflito”, onde se desenvolvem embates, a disputa por espaço e representatividade dos diferentes indivíduos que constroem a cidade.

Sucitando o debate acerca dos diferentes conflitos da cidade, o documentário tráz a perspectiva de indivíduos marginalizados, como moradores de rua, vendedores ambulantes e LGBT’s, frente a imagens fragmentadas dos grandes edifícios, fachadas, ruas e corpos que compõem o contraditório imaginário da metrópole.

Caráter expositivo e combina fragmentos de imagens e relatos, organizados em função das questões e debates.

Registros captados na região central de São paulo, que englobam vídeos, imagens, áudios, relatos e entrevistas de diferentes indivíduos que vivem na grande metrópole. Fazendo uso de recursos de edição, vídeo-colagens, levanta-se diferentes questões urbanas, como os especulação imobiliária, representatividade, trabalho, moradia e desigualdade social.

A estética de colagem aproveita os elementos gráficos presentes nas imagens e vídeos, como campos, linhas de força e enquadramentos, associados a animações e máscaras de opacidade que combinam diferentes imagens, criando-se um movimento de aproximação que gera uma leitura crítica dessas relações. A forma como os relatos e entrevistas são trabalhados, deslocados da figura de quem fala, associados as vídeo-colagens e aos fundos monocromáticos tráz o foco à fala e as possíveis conexões com outras imagens.

Título: Liberdade Enquadrada (Framed Freedom)

Projeto: Frontier Zones Project

Direção: Felipe Mattar, Jaqueline Maia, Nayara Benatti, Raphael Tafner, Taís Cabral

Duração: 8min 6seg

Ano de Lançamento: 2015

Sinópse: As zonas de fronteira dentro das cidades contemporâneas são exploradas através de métodos do cinema documental, visando ampliar as percepções e análises do espaço urbano de forma colaborativa entre participantes, professores e indivíduos filmados no centro da metrópole paulista. Em Framed Freedom, é apresentado o Parque da Juventude, parque público que reúne contrastes de novas vivências em um espaço urbano marcado pelos resquícios de uma outra temporalidade.

Com abordagem analítica e documental, apresenta os diferentes espaços do parque destacando as suas novas vivências frente às marcas deixadas pelo antigo uso do espaço como presídio, trabalhando os contrastes de maneira sensível e poética.

Os espaços do parque são apresentados de maneira sequencial, introduzindo gradualmente uma atmosfera mais melancólica quando se revela as marcas de temporalidade do espaço, antigo complexo presidiário Carandiru, palco do massacre que marcou o maior episódio de violação de direitos humanos da história do país.

Registros de diferentes espaços do parque são marcados por planos fixo com sons ambientes, diferentes enquadramentos e ângulos de visão, e apenas um plano sequência, que registra o trajeto sobre o antigo muro de vigia. A trilha sonora, composta pelo som de uma gaita, remete melancolicamente ao antigo uso do espaço. Informações textuais são utilizadas para apresentar o passado penitenciário do complexo.

Os quadros exploram elementos do espaço e da arquitetura, criando enquadramentos, planos de fundo, e linhas de força, sobre as quais se apresentam as atividades do parque e seus novos usos. Estes elementos de composição exploram as camadas temporais do espaço, reforçando imagens como o muro, a vigia, as texturas e as materialidades, favorecendo uma leitura poética das transformações do espaço.

Título: Nossa Morada

Projeto: Frontier Zones Project

Direção: Marcelo Tramontano

Duração: 17min 27seg

Ano de Lançamento: 2017

Sinópse: Explora diferentes potencialidades do Cinema documental para a produção de leituras urbanas na capital São Paulo, Nossa Morada registra os medos, desejos e lutas de indivíduos marginalizados que habitam o centro da metrópole. Sobre o plano de fundo conceitual formulado por Vilém Flusser, estes indivíduos que perderam os seus lares e estão a procura de novos, figuram em um limbo sócio-político, uma “zona de fronteira”, locus de esperança e desencantos.

A problemática da moradia na capital São Paulo, sobre a perspectiva dos indivíduos vulnerabilizados, como moradores de rua, de ocupações, indivíduo LGBT, imigrantes e vendedores de rua clandestinos que ocupam o centro da metrópole.

Estabelecendo um plano conceitual através do conceito de Vilém Flusser sobre a perda do “habitar”, o curta mergulha na cidade e se aproxima desses indivíduos vulnerabilizados, ouvindo relatos e conhecendo seus rostos e realidade, para no fim confrontar espectadores com uma abordagem teórica e estatística da problemática de habitação.

Informações textuais, com dados teóricos e estatísticos do centro de São Paulo, citações de Vilém Flusser, registros de imagens e sons do centro histórico de são paulo, articulados junto a relatos, testemunhos e entrevistas de diferentes indivíduos que se encontram nesse limbo entre um novo lar e o desalento.

Trabalha diferentes apresentações dos relatos e entrevistas. Usando imagens estilizadas com filtros e efeitos diminuído as informações visuais ou planos sem imagem, voltando a atenção para o relatos ou mesmo informações textuais. Outra abordagem é a sobreposição de faixas com filmagens coloridas por filtros sobre a figura do entrevistado, adicionando uma nova camada de informação a fala dos indivíduos.

FILMOGRAFIA I ETAPA (2018/2019)

Título: À Valparaíso

Título: À Valparaíso

Direção: Joris Ivens

Duração: 26 min

Ano de Lançamento: 1963

Sinópse: Retratando as desigualdades sociais e a luta contra as condições naturais da cidade de Valparaíso, no Chile, o documentário foi importante para consolidar o cinema documental Chileno. Produzido de forma colaborativa entre Ivens, o escritor Chris Marker e estudantes de cinema, o filme retrata o cotidiano nas ruas, escadas e trilhos que marcam a difícil topografia da cidade construída em meio às colinas. A grande desigualdade social se materializa espacialmente, estando os mais abastados nas regiões próximas ao porto e os mais vulneráveis nos topos das colinas, lutando para conseguir água e recursos frente a sua localização desprivilegiada.

Retratando impressões do autor de maneira descritiva e construindo diferentes aspectos que compõem a realidade da cidade de Valparaíso, a narrativa aborda as dificuldades da ocupação do território, suas dinâmicas sociais e suas relações históricas.

A narração escrita por Marker acompanha as relações da cidade com os elementos naturais que compõem seu ambiente, as colinas, o mar, o vento, o clima e os constantes incêndios. Entremeada a sua relação com a natureza, o filme aborda as desigualdades sociais, que se materializa na disposição espacial, concentrando a população mais pobre no topo das colinas, finalizando com o passado corsário, marcado pelo imperialismo e olhar para os desafios futuros.

Imagens coloridas e em preto e branco retratam a cidade e suas relações com a paisagem natural do entorno, suas dinâmicas sociais. Figuras, ilustrações, cartografias e encenações reconstroem retratos do passado da cidade. A narração, escrita por Chris Marker, destacada pela estrutura e narrativa do filme, costura e complementa as imagens, dando espaço em alguns momentos para um eventual diálogo, alguns sons ambientes e trilha sonora.

Uma leitura crítica e poética da cidade mescla imagens que mostram a dificuldade e desigualdade social com planos de imagens mais lúdicas, mostrando quadros, fogos de artifício, animais e caleidoscópios. Essas duas posturas, reforçadas pela narração, combinam ironia e lirismo. Elementos figurativos são usados em narrativas, como a história dos cavalos e a do passado corsário. A transição para imagens coloridas criam uma atmosfera dramática que acompanha as figuras, ilustrações, cartografias e encenações, que remontam o passado histórico, culminando em uma atmosfera otimista para o futuro.

Título: Asilo dos Pássaros (Asylum of the Birds)

Título: Asilo dos Pássaros (Asylum of the Birds)

Direção: Roger Ballen e Ben Jay Crossman

Duração: 6min 22seg

Ano de Lançamento: 2014

Sinópse: Acompanhando a produção do livro de mesmo título, este documentário explora o universo das fotografias em um complexo ambiente próximo Joanesburgo, na África do Sul, onde refugiados, pacientes psiquiátricos e fugitivos convivem entre ratos e pássaros em um ambiente hostil e obscuro.

Focando no trabalho fotográfico de pássaros na áfrica do sul, registra-se da coleta de materiais para a fotografia ao local onde ele realiza as fotos. Em segundo plano, o documentário registra o “submundo” onde indivíduos marginalizados sobrevivem junto aos pássaros e outros animais, em uma realidade tão absurda que parece abstrata.

Narração da rotina de trabalho do fotógrafo, acompanhando desde de a coleta de materiais para as fotos, a organização do espaço para as fotografias até a relação do fotógrafo com os indivíduos que habitam aquele ambiente precário e figuram em suas fotos.

Filmagens acompanham Roger em seu trabalho, apresentadas junto a fotos produzidas pelo fotógrafo e registros do ambiente que ele retrata em suas fotografias. O Documentário usa ainda a narração em voice-over de Roger, contando sobre seu trabalho e bastidores da produção de seu livro.

Com estética pesada e obscura, marcada pelo próprio ambiente as filmagens contemplam diferentes pontos de vista não usuais, destacando símbolos e figuras que aparecem dentro do plano, e organizadas em sequência distinta. Busca-se representar uma linguagem artística, semelhante às fotografias de Rogers. Imagens em preto e branco são saturadas, carregando muitas informações como seres humanos, animais, máscaras e desenhos.

Título: Brasília, contradições de uma cidade nova

Título: Brasília, contradições de uma cidade nova

Direção: Joaquim Pedro de Andrade

Duração: 22 min

Ano de Lançamento: 1967

Sinópse: Redescoberto depois de anos de esquecimento decorrentes à um conflito de interesses em seu contexto de produção, o filme debate as contradições da nova capital Brasília, mostrando o embate entre a grande obra da arquitetura moderna em contraste com a realidade de sua construção e os problemas sociais que sucederam seus primeiros anos.

A nova capital brasília é retratada expondo sua contradição da cidade planejada em contraste aos problemas sociais que se decorreram em seus primeiros anos. O documentário explora o projeto urbanístico e arquitetônico da capital contra depoimentos e entrevistas de imigrantes, trabalhadores e estudantes, os novos habitantes da cidade que vieram em busca de novas oportunidades.

Com estrutura descritiva, apresenta o projeto da cidade, seus ideais de arquitetura e planos urbanísticos, formando um imaginário idealizado que é quebrado com a perspectiva dos novos habitantes de Brasília. Trabalhadores, que ergueram a cidade, se veem segregados do plano piloto; imigrantes, que esperavam encontrar novas oportunidades, se depararam com desemprego; estudantes universitários, que enfrentam a crise da nova proposta de ensino na capital.

Filmagens da nova capital, exaltando a arquitetura e o planejamento da cidade, rica em pontos de vista monumentais, contrastam com filmagens caminhando em meio ao canteiro de obras ou nas cidades satélites, explicitando a realidade da desigualdade social de Brasília. O documentário utiliza de entrevistas em um modelo convencional, onde a figura do entrevistador e do entrevistado aparecem na imagem. Fotos, cartazes e reportagens trazem caráter de evidências do discurso construído. A Trilha sonora e narração em voice-over constroem o discurso do documentarista.

Planos de filmagem distintos, com câmera em movimento de travelling estável exalta a arquitetura, ao passo que uma câmera ao ombro revela sua presença no espaço, com marcas do caminhar e o balanço do ônibus. Imagens coloridas assumem estruturas usuais do gênero documentário, como as entrevistas, a narração, apresentação de fotos e documentos, que reforçam a ideia de autenticidade da informação.

Título: Carta sonora

Título: Carta sonora

Direção: Suzana Reck Miranda e Mário Cassettari

Duração: 50 min

Ano de Lançamento: 2010

Sinópse: O ambiente acústico da cidade de São Paulo é ilustrado através de um conjunto de experimentações de edição sonora aliadas a ferramentas audiovisuais. Ao cruzar três iniciativas distintas, a colaboração do designer de som para filmes, Eduardo Santos Mendes, e o cancionista e crítico musical, Arthur Nestrovski, cria-se um jogo de análises e leituras colaborativas do espaço sonoro da cidade, confrontando diferentes pontos de vista para compor juntos esta carta dos sons de São Paulo.

O ambiente sonoro da capital paulistana é retratado através de três experimentos paralelos de leitura sonora da cidade, envolvendo a montagem de áudios e a composição musical, construindo uma leitura do espaço público que privilegia sua percepção sensorial. Ao retratar esses experimentos, o filme acaba abordando sua própria produção, discutindo questões de sua concepção como a relação entre o som e a imagem.

A narrativa não linear de seu processo de elaboração engloba os três experimentos desenvolvidos pelo trabalho. A elaboração de uma primeira carta sonora, que serviu de base para colaboração de um designer de som e um musicista; e os dois produtos desenvolvidos por esses profissionais. O resultado reorganiza trechos e elementos dessas narrativas menores gerando diálogos entre os diferentes momentos de sua produção.

Imagens e sons captados no trajeto da Avenida Nove de Julho em direção ao centro da cidade e ao parque Trianon, são o material base dos experimentos do documentário. Depoimentos, comentários, e e leituras sonoras de dois colaboradores da edição de sons e composição musical compõem o produto final, uma releitura da carta sonora que representa a síntese das discussões realizadas por esse coletivo acerca do ambiente auditivo de São Paulo.

A edição sonora é a principal ferramenta utilizada para remeter-se ao imaginário urbano, construída a partir de sons ambientes como trânsito, comércio ambulante, e diálogos em telefone, com intensidade variada para cada elemento. Representações visuais dos ambientes retratados articulam as narrativas e os momentos de produção da carta. Os planos de imagens apresentam traços de indeterminação, construídos através do jogo de foco da imagem, enquadramentos que recortam os objetos, efeitos de deformação fisheye effect. Destaca-se a articulação entre imagem e som, apresentando ora esses elementos associados, ora desvinculados gerando uma constante atenção em cima dessas relações.

Título: Chuva (Regen)

Título: Chuva (Regen)

Direção: Joris Ivens

Duração: 14 min

Ano de Lançamento: 1929

Sinópse: Ivens foi um dos principais diretores do Documentário de Vanguarda. Depois de registrar imagens de chuvas em Amsterdã, na Holanda, ao longo de anos o autor produz Regen. Documentário marcado por uma grande preocupação formal, que se constitui como um poema visual que aborda a relação entre cidade e natureza sob a perspectiva artística das Vanguardas de 1920.

A relação entre cidade e natureza, ou a vida urbana e os eventos naturais são abordadas de forma poética e formalista, com cenas de dias chuvosos em Amsterdã, onde a chuva e as reações da cidade a este fenômeno são colocadas em primeiro plano. Os fluxo de pessoas ou veículos e a própria cidade são apresentados em segundo plano.

Organizando registros de chuvas, captados em diferentes momentos, é criada uma reconstrução de um dia chuvoso. O filme começa apresentando a cidade e, progressivamente, a chuva, mostrando as reações do espaço e dos indivíduos a este fenômeno natural, para no fim retomar o cenário tranquilo após o temporal.

Registros da cidade de Amsterdã em dias chuvosos são organizados de maneira a simular acontecimentos cronológicos. A trilha sonora de Lou Lichtveld, adiciona uma atmosfera melancólica e tranquila característica de dias chuvosos.

O formalismo na construção da narrativa adota pontos de vista inusitados na construção da ideia do dia chuvoso. Imagens em preto e branco focam goteiras, poças de água, reflexos dos passantes, pequenos gestos ou a água que escorre pelo telhado. A atmosfera é construída a partir de detalhes e fragmentos, que explicitam o olhar do cineasta/artista dos acontecimentos.

Título: Expresso da Manhã (Daybreak Express)

Título: Expresso da Manhã (Daybreak Express)

Direção: D. A. Pennebaker

Duração: 5 min

Ano de Lançamento: 1953

Sinópse: Um registro expressionista de uma viagem de trem na estação de metro elevada da Third Avenue, em Nova York. O trabalho de estreia de D. A. Pennebaker, gravado em apenas três dias e editado sete anos depois, apresenta o ambiente caótico de uma viagem de trem, o barulho e as pessoas, ao som da trilha sonora de de jazz, refletindo a agitação da vida urbana.

Através das imagens de uma viagem de trem, é feita uma reflexão do espírito caótico e dinâmico da vida urbana moderna, sobre uma atmosfera alegre e festiva do jazz.

Apresenta uma narrativa que conta os momentos dessa viagem desde a partida até a chegada. Introduz o filme com a cidade e o sol nascendo, seguindo para o trem e a estação onde as pessoa circulam e embarcam. Depois uma sequência de imagens que registram a viagem, para ao fim repetir as imagens da estação.

Registros de imagens e som, da cidade, da estação e da viagem de trem, e filmagens abstratas que chamam atenção pelo movimento. A organização e sincronia da trilha sonora de Duke Ellington cria o ritmo e a atmosfera da viagem.

Com predominância de cores quentes, nota-se recursos de edição e da captura das imagens, como o efeito de time lapse e movimentos inusitados de câmera, que acelera o trajeto da viagem e cria a impressão de velocidade e agito. O efeito fisheye criado atravéz do desfoque da lente da câmera, é destacado por gerar uma distorção nas bordas da imagem que parecem dar um zoom aos edifícios que circulam ao centro. Quadros rarefeitos, onde poucos os objetos aparecem na tela, lampejos e borrões em movimento também são utilizados.

Título: Homem com uma Câmera (Man with a camera)

Título: Homem com uma Câmera (Man with a camera)

Direção: Dziga Vertov

Duração: 67 min

Ano de Lançamento: 1929

Sinópse: Na Vanguarda da década de 20, as cidades soviéticas são retratadas, acompanhadas de seus cidadãos em momentos de trabalho e lazer desfrutando da vida moderna. O documentário reúne imagens das cidades de Kiev, Kharkov, Moscou e Odessa, buscando representar os ideais do movimento socialista. Vertov marca a trajetória do cinema documentário pela introdução de uma série de técnicas cinematográficas de montagem.

Buscando representar uma cidade futurista, usando imagens captadas em diferentes cidades Russas procura-se transmitir o ideal socialista de uma cidade moderna industrializada, atravéz de cenas de trabalho industrial, lazer, esporte atividades culturais e dos fluxos da cidade. O filme também aborda seu próprio processo de construção, mostrando cenas de filmagem e edição.

Sem seguir nenhuma narrativa literária tradicional, as imagens são organizadas do despertar, ao trabalho, ao lazer. Essa cronologia indeterminada é entremeada com momentos que contam sobre produção do próprio documentário, como a realização das filmagens, da edição, o olhar da câmera e a própria exibição do filme.

Originalmente o filme contava apenas com as imagens em preto e branco, capturadas nas cidades de Kiev, Kharkov, Moscou e Odessa, e as técnicas experimentais de edição manual dessas capturas. A trilha sonora era performada ao vivo durante as exibições, sendo contemporâneas as trilhas sonoras que encontramos em edições atuais.

Com forte caráter experimental e uma série de técnicas de edição executadas manualmente, a construção da montagem do filme relaciona planos de assuntos diferentes em match cut ou raccord, induzindo uma leitura do conjunto das imagens. Jump cuts e efeitos de alterações da velocidade são utilizados para criar impressões de que uma ação passam mais rápido ou mais devagar, de acordo com o discurso do filme. O filme usa técnicas de múltiplas telas e exposição múltipla para combinar diferentes filmagem, criando efeitos ou ilusões como o olho sobre a lente da câmera. Animações construídas com imagens e fotografias brincam com situações inusitadas com uma câmera que se mexe sozinha.

Título: Porto de Santos

Título: Porto de Santos

Direção: Aloysio Raulino

Duração: 19 min

Ano de Lançamento: 1978

Sinópse: O auge da atividade portuária na cidade de Santos, momento de prosperidade da economia cafeeira, é retratado com imagens que constroem uma representação da cidade a partir de diferentes indivíduos e realidades, expondo seus personagens, cotidiano e problemáticas sociais decorrentes de sua principal atividade econômica.

A construção do retrato descritivo da cidade de santos a partir de distintos aspectos, privilegiando a questão portuária e explorando seus desdobramentos no cotidiano e na vivência da cidade, assume uma postura crítica, e aborda problemáticas sociais, como a exploração do trabalho, a falta de infra estrutura e a prostituição.

Diferentes aspectos da cidade são apresentados de forma sequencial, retomando em alguns momentos aspectos e imagens para construir relações. Os temas podem ser organizados uma ordem que se inicia na atividade portuária, focando nos navios, máquinas e trabalhadores do porto, seguindo para a população caiçara, mostrando crianças e pescadores, e elementos culturais, para por fim mostrar a vida noturna da cidade.

O filme reúne registros da cidade e da população gravados durante dia e noite, notícias e imagens que apresentam informações relevantes para construção do discurso. A articulação que filme faz entre momentos de trilha sonora, outros de sons ambiente, relatos e depoimentos ( descolados da imagem ) da população e ainda a narração em voice-over constroem o discurso do filme.

Imagens em preto e branco possuem um foco principal, seja um indivíduo que realiza uma ação ou um objeto em destaque. Cenas que encaram personagens característicos da cidade, como uma mulher se arrumando, mostram uma relação direta do indivíduo com a câmera, sugerindo uma interação direta com o telespectador. Planos rarefeitos aproximam detalhes de navios ou luzes a noite, criando imagens quase abstratas.

Título: São Paulo, Sinfonia e Cacofonia

Título: São Paulo, Sinfonia e Cacofonia

Direção: Jean-Claude Bernardet

Duração: 40 min

Ano de Lançamento: 1994

Sinópse: Reunindo trechos de mais de 100 filmes gravados na metrópole, a vivência urbana na capital paulista é retratada atravéz da composição desse imaginário cinematográfico de diferentes tempos, histórias e personagens. O filme é uma ode de amor e ódio à cidade de São Paulo.

A partir de imagens e sons que figuram o imaginário cinematográfico da cidade, é reconstruída uma representação da vida na grande metrópole, assumindo a figura da cidade de caótica, superpopulada, ambígua e complexa.

O recorte de várias narrativas diferentes é utilizado para construir uma estrutura não-linear, que acompanha eventos e personagens de maneira descontínua, abordando a cada momento um aspecto da vida urbana de uma grande metrópole. Alguns desses aspectos são: o fluxos de pessoas, os encontros e desencontros, a vida boêmia da cidade, as injustiças sociais e a criminalidade, ou seja, as segurança e inseguranças de se viver em uma grande cidade.

Trechos e recortes de outros filmes que representam a cidade em tempos distintos, seguindo narrativas de ficção que ao se desenvolverem na cidade acabam por representá-la. As Imagens são acompanhadas de trilhas sonoras, sons da cidade, diálogos e discursos presentes nos filmes, que são articuladas junto às imagens para construção do cenário caótico da cidade.

Com aspecto de vídeo-colagem, reuninem-se imagens de diferentes características, cor, ângulo, tipo de capturas. Estratégias como match cut relacionam as imagens e traçam paralelos entre diferentes assuntos, como autópsias e abatedouros. O curta também aproxima imagens que falam sobre um aspecto comum, mas com diferentes abordagens, como o olhar para a cidade de dentro dos prédios. As diferentes estratégias construídas nos filmes originais são utilizadas para a sua própria narrativa. Um importante destaque desse filme é reunir registros de caráter ficcional sobre uma ótica documental tensionando os limites dos gêneros cinematográficos.

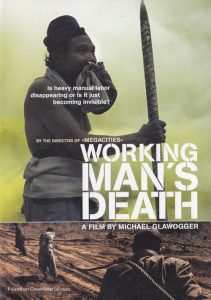

Título: Morte do Trabalhador: Irmãos (Workingman’s death: Brothers)

Título: Morte do Trabalhador: Irmãos (Workingman’s death: Brothers)

Direção: Michael Glawogger

Duração: 22 min

Ano de Lançamento: 2005

Sinópse: Buscando representar as condições de trabalho braçal as quais diversos indivíduos ao redor do mundo precisam se sujeitar para sobreviver, o documentário acompanha um posto de desmanche de navios no Paquistão, onde homens se sujeitam a um trabalho extremamente arriscado, para desmontar partes dos navios, sem condições algumas de proteção ou segurança.

O trabalho braçal em condições extremas é abordado com uma postura participativa que acompanha os trabalhadores. Estes indivíduos compartilham seu dia-a-dia, sua realidade de trabalho e seus momentos íntimos com a câmera, expondo seus sonhos e medos.

Momentos de entrevistas e depoimentos com filmagens da rotina de trabalho são intercalados, sendo perceptível uma organização cronológica dos eventos que se inicia quando os trabalhadores chegam à praia, fazem suas orações e iniciam suas atividades, momentos de descanso, alimentação e a noite, quando esses ainda se encontram trabalhando. Por fim as atividades que continuam no próximo dia.

Entrevistas e testemunhos dos trabalhadores, filmagens do trabalho e do dia-a-dia. O áudio é composto por sons ambientes ou falas que que acompanham a imagem, sendo as únicas exceções o início do documentário que traz uma narração introdutória, e o fim onde a presença de uma trilha sonora.

Imagens coloridas são captadas de perto, com grande cuidado fotográfico, e mostram uma verdadeira aproximação da atividade de trabalho estes indivíduos. Eventos marcantes, como a derrubada de grandes peças do navio, são registradas de diferentes ângulos. Efeitos slow motion adicionam dramaticidade às cenas.

FILMOGRAFIA II ETAPA (2019/2020)

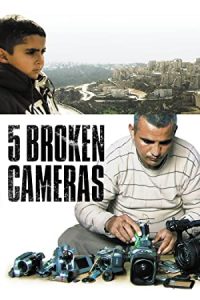

Título: 5 Broken cameras

Título: 5 Broken cameras

Direção: Emad Burnat, Guy David

Duração: 90 min

Ano de Lançamento: 2011

Tipo de Documentário: Reflexivo | Performativo

Sinópse: O documentário acompanha uma aldeia de fazendeiros na Palestina em sua resistência não-violenta às ações do exército israelense. Emad, um aldeão palestino, obtém sua primeira câmera quando nasce seu quarto filho, Gibreel. Ao mesmo tempo, em sua aldeia, uma barreira está sendo construída pelo exército israelense gerando resistência dos moradores a essa ocupação. Por mais de cinco anos, Emad filma a luta, liderada por dois de seus melhores amigos, enquanto acompanha o crescimento de seu filho. Entretanto logo o conflito atinge sua família, com prisões diárias, ataques noturnos colocando em risco sua própria vida. Uma câmera após a outra é destruída ou esmagada, enquanto o cineasta acompanha o conflito, cada uma de suas 5 câmeras registram parte do conflito e de sua história.

Aborda problemática da disputa pelo território sobre a perspectiva dos aldeões palestinos. Assume um caráter intimista e pessoal ao acompanhar a vida particular do próprio diretor, em eventos que são paralelos ao conflito, como a criação do seu filho, mas que são diretamente influenciados por ele.

A estrutura narrativa é construída em torno da trajetória das câmeras, compondo uma narrativa cronológica a partir do tempo de uso de cada uma, acompanhando momentos de manifestação coletiva da aldeia e também da vida privada do cineasta. A narrativa deixa bem claro a estratégia de construção do próprio filme, sendo possível falar em processo de metalinguagem.

Registros familiares e gravações das manifestações de resistência pacífica gravados com som direto, Narração em voice-over e trilha sonora.

Os registros do filme reforçam a postura de uma câmera participativa, que está presente nos eventos e revela sua movimentação, ao mesmo tempo que seu aspecto amador reforça o caráter documental do filme. Por outro lado muita das imagens retratam as transformações na paisagem local, reforçando a relação dos aldeões com a terra e natureza local.

-Aspectos mais fortes e a construção narrativa em torno das câmeras, que sugere uma construção narrativas que continua além da atuação do próprio diretor.

-Registros fortes da violência das tropas israelenses, que levanta o debate em relação ao poder da figura do câmera frente aos que são filmados (sensação de segurança que a câmera traz ao cineasta)

-A intimidade exposta pelo cineasta, humaniza a figura dos palestinos reforçando sentimentos de identificação e empatia.

-Cinema ativista.

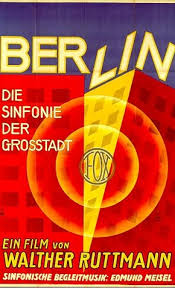

Título: Berlim – Sinfonia da metrópole

Título: Berlim – Sinfonia da metrópole

Direção: Walter Ruttmann

Duração: 65 min

Ano de Lançamento: 1927

Tipo de Documentário: Observacional | Poético

Sinópse: O filme apresenta um dia em Berlim, explicitando o ritmo da época, desde a manhã até a vivência noturna. Um trem atravessa o país a caminho de Berlim diminuindo gradualmente à velocidade até a estação. A grande cidade ainda está tranquila durante o amanhecer, mas em pouco tempo surgem sinais de atividade dos primeiros moradores são vistos nas ruas. Logo começa mais um dia típico em Berlim, um dia cheio de vida e energia.

O filme segue uma abordagem subjetiva que busca compor uma representação idealizada da capital, percorrendo-a como uma presença onisciente, em distintos momentos e situações.

A estrutura narrativa do filme reproduz um dia da capital, organizando os registros para simular um cronologia do tempo. Assim o dia começa quando o trem chega na estação, logo a cidade acorda, trabalha e por fim desfruta a vivência boêmia.

O filme constrói uma narrativa visual através da cidade usando registros de seu cotidiano urbano. A versão observada não possui trilha sonora, apesar da versão original ser acompanhada da trilha.

O filme adota uma visão poética da cidade buscando ângulos inusitados e detalhes que retratam parte do imaginário urbana da metrópole da época, imagens industriais, a vida noturna agitada e as grandes multidões.

-Segue o modelo de “Man with a camera”, de sinfonia urbana trabalhando unicamente com a montagem e a música para exaltar a metrópole.

-O filme dá enfoque aos símbolos da modernidade como a Indústria, o trabalho, a circulação de pessoas e mercadoria, como apontado por Comolli (2008).

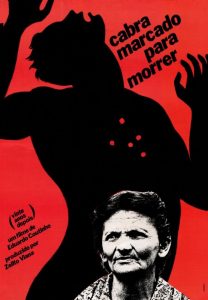

Título: Cabra marcado para morrer

Título: Cabra marcado para morrer

Direção: Eduardo Coutinho

Duração: 119 min

Ano de Lançamento: 1984

Tipo de Documentário: Participativo | Reflexivo

Sinópse: Retomada do projeto de Eduardo Coutinho de 1964, quando tentou produzir um filme com o mesmo nome no Nordeste do Brasil, mais foi interrompido pelo regime militar. O Diretor retomou o trabalho apenas em 1981, tentando encontrar os mesmos lugares e pessoas, para mostrar o que havia ocorrido desde então, buscando também reunir a família cujo patriarca, era o protagonista do projeto inicial, um líder político assassinado que lutava pelos direitos camponeses.

Neste trabalho o diretor retrata a luta camponesa no brasil de maneira indireta, sobre a perspectiva de seus próprios membros. Ao decidir retomar a construção de um projeto antigo, o cineasta reencontra os agentes envolvidos em sua produção, que reunia personagens verdadeiros do movimento camponês, e através dos seus relatos desses indivíduos reconstrói os acontecimentos desde a interrupção do filme.

O filme se organiza através da narrativa de seu próprio processo de desenvolvimento, que envolve a retomada de um projeto antigo, com desafios de encontrar os antigos lugares e pessoas novamente.

Cenas do Primeiro filme ficcional, fotos, documentos, registros familiares e notícias relacionados aos acontecimentos tratados, entrevistas e relatos, registros dos trabalhadores camponeses e das exibições feitas do primeiro trabalho, narração em voice over.

O filme retoma uma prática comum dos documentários que apresentam documentos para comprovar as construção argumentativa assumindo caráter de evidência, o uso recorrente de entrevista trabalha com primeiro plano para entrevistas, colocando uma relação de proximidade entre o entrevistado e telespectador.

-O filme mescla registros ficcionais do primeiro filme, que no contexto são usados como registros históricos, assumindo uma maior autenticidade por empregar como atores os reais personagens dos eventos.

-A metalinguagem é muito forte dentro do filme, uma vez que ele está o tempo todo retomando seus processos de produção, expondo também a figura do documentarista na narrativa.

-O impacto direto do filme na transformação da realidade da família retratada, que retoma sua verdadeira identidade após o contato do documentarista.

Título: China not China

Título: China not China

Direção: Dianna Barrie, Richard Tuohy

Duração: 14 min

Ano de Lançamento: 2018

Tipo de Documentário: –

Sinópse: –

–

–

–

–

–

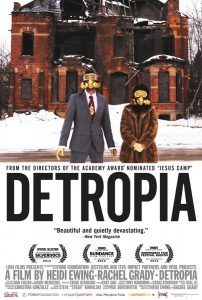

Título: Detropia

Título: Detropia

Direção: Heidi Ewing, Rachel Grady

Duração: 90 min

Ano de Lançamento: 2012

Tipo de Documentário: Observacional | Participativo

Sinópse: Um documentário sobre a cidade de Detroit e suas problemáticas urbanas, oriundos do emblemático colapso da Indústria de base dos EUA. A cidade de Detroit é um poderoso emblema da indústria nos Estados Unidos, por sua importância na extração do carvão. Mas com o enfraquecimento da economia, o declínio financeiro da cidade é espantoso. Este documentário segue de perto a situação local, retratando a resistência organizada pelos moradores locais.

O filme constrói seu ponto de vista a partir dos relatos dos moradores que continuam na cidade, contando suas transformações e seu cotidiano. As informações fornecidas pelos moradores são confrontadas por notícias e dados que reafirmam seu caráter verídico.

A narrativa organiza relatos e imagens segundo as transformações urbanas sofridas pela cidade, desde sua crise habitacional, decorrente da migração da indústrias até os momentos de retomada do crescimento populacional.

O filme traz relatos e depoimentos de moradores da cidade de Detroit, assim como registros da cidade sob distintos aspectos, o filme reforça os relatos com dados e informações externos, além de reconstruir lembranças da cidade com comerciais e gravações do antigo teatro.

O filme assume uma postura subjetiva ao olhar para a cidade, contrapondo os relatos que compõem sua narração com imagens antigas e dados externos, o filme faz uso de vários planos de travelings, além de acompanhar diversos personagens em seu cotidiano.

-Documentário que segue modelo tradicional, fazendo uso de entrevistas, dados e representações para comprovar seu discurso.

-O filme retrata a realidade urbana a partir da subjetividade de alguns moradores que o auxiliam na tarefa, com isso inspira engajamento social ao mesmo tempo que assume um olhar poético.

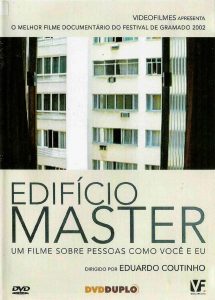

Título: Edifício Master

Título: Edifício Master

Direção: Eduardo Coutinho

Duração: 111 min

Ano de Lançamento: 2002

Tipo de Documentário: Performativo | Participativo

Sinópse: O filme retrata o cotidiano de 37 famílias que moram em um edifício de 12 andares em Copacabana, Rio de Janeiro. Acompanhando seus dramas, aspirações, revelações íntimas, solidão e sonhos. Durante uma semana, Eduardo Coutinho e sua equipe conversaram com 27 moradores do edifício Master em Copacabana. Entre os entrevistados estão um casal de meia-idade que se encontrou com os anúncios classificados em um jornal, uma garota de programa que mantém sua filha e sua irmã, um ator aposentado, um ex-jogador de futebol e um zelador que suspeita que seu pai adotivo, com quem ele sonha todas as noites, é seu verdadeiro pai. O tema deste documentário é a vida privada na cidade grande, os apartamentos como a última fortaleza da individualidade, além de enfatizar o fato de que viver juntos em um e no mesmo local não garante a formação de uma comunidade.

O documentário aborda o cotidiano do edifício sobre a perspectiva dos seus moradores, a partir de suas histórias e relatos. O diretor não se importa obter informações precisas sobre o edifício, mas sim em registrar o imaginário subjetivo de seus moradores.

A narrativa gira em torno do próprio processo de produção do filme, na realização das entrevistas, no contato com os moradores e nos dias que a equipe passou habitando o edifício.

Registros de entrevistas e dos bastidores das gravações, reunindo alguns momentos do cotidiano do edifício em som direto, momentos de narração em voice over, performances dos moradores.

O filme trabalha principalmente com o primeiro plano ou planos conjuntos, compostos pela figura entrevistada em seu próprio apartamento, trazendo uma impressão de proximidade e intimidade.

-Filme construído apenas com entrevistas, mas inserindo em sua construção a figura do entrevistador.

-Preocupação com a verdade subjetiva dos entrevistados, não com dados históricos precisos.

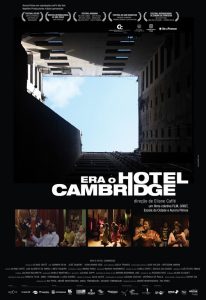

Título: Era o hotel Cambridge

Título: Era o hotel Cambridge

Direção: Eliane Caffé

Duração: 99 min

Ano de Lançamento: 2016

Tipo de Documentário: Observacional | Performativo

Sinópse: Mostra a situação irregular do movimento de luta por moradia brasileiro que ocupam um prédio abandonado no centro de São Paulo. Refugiados recém-chegados ao Brasil dividem com um grupo de sem-teto um velho edifício abandonado na capital. Além da tensão diária que a ameaça de despejo causa, os novos moradores do prédio terão que lidar com seus dramas pessoais e aprender a conviver com pessoas que, apesar de diferentes, enfrentam juntos a vida nas ruas.

O filme assume o ponto de vista dos militantes que vivenciam a ocupação, mesclando registros da realidade destes indivíduos com encenações que reproduzem suas vivências.

O filme narra a história de refugiados que se juntam a ocupação do edifício Hotel Cambridge. Entretanto em sua narrativa ficcional o filme acaba por registrar momentos verdadeiros da luta pela posse do edifício, que se misturam com a ficção construído imagem ambígua do cotidiano desta ocupação.

O filme ficcional registra atores interagindo com indivíduos reais, incorporando vez ou outra registros da realidade a ficção, o filme retrata também as condições físicas do edifício, fazendo uso dos diálogos gravados, sons ambientes e trilha sonora.

O filme assume olhares poéticos para retratar a imagem do edifício, bem como de seus moradores, reproduzindo elementos característicos do documentário para inspirar autenticidade na narrativa ficcional.

-O filme fomenta a discussão entre os limites entre a ficção e a realidade, buscando tencionar estes elementos.

-Ao se vincular ao movimento sem- teto, o projeto acabou por estabelecer um vínculo que se mantém até hoje, aproximando a prática cinematográfica ao ativismo político.

Título: Eu, um negro

Título: Eu, um negro

Direção: Jean Rouch

Duração: 112 min

Ano de Lançamento: 1958

Tipo de Documentário: Participativo | Performativo

Sinópse: O documentário retrata jovens imigrantes nigerianos que deixaram seu país para encontrar trabalho na Costa do Marfim, no bairro de Treichville, em Abidjan, capital. Esses jovens vivem na miséria em Treichville, invejando os bairros vizinhos do Plateau (distrito comercial e industrial) e do antigo bairro africano de Adjame. O filme acompanha uma semana na vida desses imigrantes, obscurecendo a linha entre o cotidiano de seus personagens e sua verdadeira vida. Todas as manhãs, Tarzan, Eddy Constantine e Edward G. Robinson procuram trabalho em Treichville, na esperança de conseguir os 20 francos para comprar uma tigela de sopa. Eles realizam trabalho braçal como estivadores, carregando sacos e materiais com destino para a Europa. À noite, eles afogam suas mágoas em bares enquanto sonham com vidas idealizadas para seus alter-egos, imaginando ser como um agente do FBI, um solteirão mulherengo, um boxeador de sucesso ou até mesmo capaz de enfrentar os colonizadores brancos.

O Filme constrói sua abordagem a partir do olhar dos jovens imigrantes, responsáveis pela captura e narração das situações retratadas. Dessa forma tem-se um recorte da realidade retratada feita pelos próprios protagonistas, além de intervenções desses na construção desta representação de sua realidade.

A narrativa do filme acompanha o dia a dia destes jovens imigrantes, desde a sua rotina de trabalho até os momentos de lazer, seguindo uma linha cronológica da semanal.

Registros do cotidiano dos personagens, construído pelos próprios, contendo até mesmo algumas encenações. Narração em voice over, com introdução do diretor, seguida pela reconstrução do imaginário das cenas pelos próprios personagens, utilizando também de efeitos sonoros.

A câmera acompanha os personagens, assumindo diferentes pontos de vista que buscam retratar não só os eventos vividos pelos personagens meus seu estado de espírito, usando de planos de detalhe para ilustrar divagações dos personagens.

-Engajamento do cineasta em compreender o imaginário subjetivo de seus personagens, estando implícito um exibição anterior para os mesmos onde estes puderam intervir na construção da narração.

-Caráter etnográfico do filme que se mostra como um pesquisa dos costumes e do cotidiano desses agentes sociais, construída através de um olhar que parte de dentro da própria cultura.

Título: Ginza Strip

Título: Ginza Strip

Direção: Richard Tuohy

Duração: 9 min

Ano de Lançamento: 2014

Tipo de Documentário: Observacional | Poético

Sinópse: O curta retrata o bairro de Ginza, em Tóquio, uma das áreas portuárias mais luxuosas do mundo. O vídeo foi feito usando o processo chromaflex, desenvolvido pelo próprio diretor. Nesta técnica de processamento manual de cores, partes selecionadas da imagem podem ser desenvolvidas com cores positivas, outras deixadas com negativos e outras ainda podem estar em preto e branco.

O curta retrata o bairro Japonês em uma perspectiva subjetiva, construído a figura do bairro através de símbolos imagéticos.

O curta não adota uma estrutura narrativa clara, brincando com o símbolos como as propagandas e os transeuntes, que surgem e desaparecem na construção das imagens, mudando de cor, textura e forma a cada momento.

Registros do bairro japonês retratando o fluxo de pessoas e propagandas textuais, trilha sonora e recursos de edição como efeitos cromáticos, máscaras e animações.

O filme trabalha com a construção de um imaginário sinestésico do bairro que se mostra multifacetado, como grande caleidoscópio, onde se mesclam de propagandas textuais características de espaços comerciais, sobrepostas pela figura dos transeuntes em constante movimento.

-Representação abstrata de um imaginário urbano

-Rico em efeitos de edição, construídos manualmente pelo diretor (possíveis de se reproduzir digitalmente?)

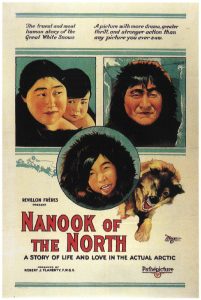

Título: Nanook of the north

Título: Nanook of the north

Direção: Robert J. Flaherty

Duração: 74 min

Ano de Lançamento: 1922

Tipo de Documentário: Expositivo | Observacional

Sinópse: Neste antecessor silencioso dos documentários modernos, o cineasta Robert J. Flaherty passa um ano seguindo as vidas de Nanook e sua família, os Inuits que vivem no Círculo Polar Ártico. O filme descreve o comércio, a caça, a pesca e as migrações deste grupo familiar pouco tocado pela tecnologia industrial. Nanook do Norte foi amplamente exibido e elogiado como o primeiro documentário antropológico da história cinematográfica.

A abordagem do filme é construída a partir do olhar estrangeiro do diretor sobre a rotina dos Inuits, acompanhando o dia a dia da família de Nanook, e destacado costumes ou práticas tidos como particulares desse povo.

A narrativa se estrutura em cima dos costumes e necessidades dos Inuits, previamente estudados pelo diretor, reproduzindo na narrativa seus processos migratórios em busca de comida, abrigo ou comércio.

Registros do cotidiano da família de Inuits, mapas e esquemas que acompanham a narração textual, trilha sonora (gravada posteriormente).

O câmera tem uma postura observadora, focando em imagens que ilustram a narração textual. A relação entre a câmera e os personagens reforçam a percepção de uma encenação da realidade, que procura aparentar autêntica.

-O Filme precursor do gênero documentário, traz um olhar estrangeiro sobre a cultura Inuit, sendo criticado por este aspecto comercial.

-Apesar de trazer diversos momentos encenados para a câmera, o filme se baseia em um profunda pesquisa etnográfica que envolveu a imersão do diretor no cotidiano dos Inuits por anos antes das filmagens.

Título: Pixo

Título: Pixo

Direção: Roberto T. Oliveira, João Wainer

Duração: 61 min

Ano de Lançamento: 2009

Tipo de Documentário: Expositivo | Participativo

Sinópse: O impacto da pichação como fenômeno cultural na cidade de São Paulo e sua influência internacional como uma das principais correntes da Street Art. O filme participou da exposição Né dans la Rue (Nascido na Rua), da Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, em Paris. O documentário mostra a realidade dos pichadores, acompanha algumas ações, os conflitos com a polícia e mostra um outro olhar sobre algumas intervenções já muito exploradas pela mídia. O filme não traz respostas, mas fornece argumentos para o debate: pichação é arte ou é crime?

O filme dá destaque para a narrativa dos pixadores, reunindo relatos, depoimentos e performances. Entretanto o documentário não deixa de contrapor os olhares distintos sobre o fenômeno da pichação urbana, levantando questionamentos.

O filme segue uma estrutura convencional de documentários, apresentando o tema e levantando debates, onde são colocados distintos pontos de vista, junto a informações relevantes a discussão.

O filme reúne registros de pixação, informações histórica, depoimentos e relatos dos diferentes pontos de vista sobre a pixação acompanhados por momentos de trilha sonora.

A câmara muitas vezes acompanha os jovens em ações ilegais, assumindo um registro informal que coloca o telespectador dentro das ações. Por outro lado o documentário constrói em sua narrativa visual a estética da pixação, reafirmando esse universo com elementos textuais e na trilha sonora.

-Pixo segue um modelo tradicional de documentário, que constrói o debate de maneira similar a uma dissertação, levantando tema e apresentando argumento e informações que constroem o debate.

-Apesar de apresentar distintos pontos de vista sobre o fenômeno da pixação, o filme não se constrói de forma neutra, tendendo para o lado dos pixadores.

Título: Sans soleil

Título: Sans soleil

Direção: Chris Marker

Duração: 104 min

Ano de Lançamento: 1983

Tipo de Documentário: Observacional | Poético

Sinópse: Uma reflexão sobre diversos países, da Islândia a Guiné-Bissau, passando pelo Japão. Uma mulher narra os pensamentos de um viajante do mundo, falando sobre a questão do tempo e da memória. Através de palavras e imagens, ela revela detalhes de diferentes lugares do globo. Documentário francês dirigido por Chris Marker, com colaboração de James Stewart e Kim Novak.

O filme constrói uma abordagem poética que adota o ponto de vista de um viajante fictício que narra suas vivências, permitindo ao cineasta tecer comentários as diferentes imagens relacionando-as e formulando reflexões sobre as distintas realidades.

O filme se estrutura amarrado a narração, que cria através da história fictícia um vínculo entre as imagens dos diferentes cineastas dando unidade ao registro do filme.

O Filme reúne registros de diferentes cineastas em contextos urbanos e sociais distintos captados com sons ambiente, narração de uma mulher que lê cartas enviadas por um cineasta fictício, construído a unidade nos diferentes registos, o filme também usa filtros de cores para retratar determinados como cenas de guerra.

O olhar poético do filme, constrói um imaginário subjetivo, justapondo diferentes sequências de filmagens e estabelecendo relações simbólicas entre elas (cross cut), apontando contrastes e aproximações. O filme usa ainda filtros em determinados momentos que sugerem uma visão quase onírica de determinados eventos como por exemplo o registro dos militares. O filme por diversos momentos encara indivíduos retratados usando de planos fechados sugerindo um relação direta entre a figura no filme e o telespectador.

-Apesar de assumir um elemento ficcional o filme não deixa de ser um documentário real, discutindo sobre a memória humana, e aspectos culturais, mais com isso tenciona a relação realidade ficção.

-O trabalho levanta um modelo colaborativo de filme, onde mais de um cineasta contribui com seu olhar para construção do produto final.

Título: Santa Marta: Duas semanas no morro

Título: Santa Marta: Duas semanas no morro

Direção: Eduardo Coutinho

Duração: 50 min

Ano de Lançamento: 1987

Tipo de Documentário: Observacional | Participativo

Sinópse: O dia a dia de uma favela na parte norte do Rio de Janeiro, com 10.000 pessoas vivendo em condições precárias, seus problemas cotidianos e a questão da violência policial. Vivendo por duas semana no morro Santa Marta, em Botafogo, zona sul do Rio, Eduardo Coutinho acompanha a rotina dos moradores, seus hábitos, o complicado relacionamento com a polícia, suas demandas, sonhos e reclamações.

A abordagem é feita sobre o ponto de vista dos moradores da favela, uma vez que a construção do imaginário urbano apresentado pelo filme e feita a partir das entrevistas com estes, sem confrontar seus relatos a dados ou informações externas.

O filme agrupa determinadas falas e imagens a partir de temas comuns presentes nas entrevistas, abordando assim distintas questões que fazem parte desta realidade urbana, como trabalho, religiosidade, violência ou perspectivas de futuro.

O filme reúne entrevistas com os moradores do morro, com registros do ambiente das favelas, assim como de manifestações culturais e religiosas dessa população.

A câmara assume a postura observadora, explorando o ambiente e abordando indivíduos, em outros momentos as imagens em primeiro plano das entrevistas, nos aproximam dos moradores fomentando sentimento de empatia. Por fim o filme exalta um aspecto cultural dessa realidade urbana com produções artísticas oriundas desse ambiente.

-Filme construído praticamente de entrevistas, faz um leitura do espaço urbano que busca entender o espaço a partir de um olhar interno a este ambiente cultural.

-Ao explicitar a presença da câmera e do entrevistador, o diretor coloca que o produto final não é apenas a opinião dos moradores, mais a relação que se estabelece a partir da relação do entrevistador e do entrevistado.

Título: Tokyo days

Título: Tokyo days

Direção: Chris Marker

Duração: 20 min

Ano de Lançamento: 1988

Tipo de Documentário: Observacional | Performativo

Sinópse: Um “filme caseiro” de Chris Marker sobre sua visita a Tóquio. O curta acompanha o diretor com sua namorada, a atriz Arielle Dombaste, começando com uma conversa com um manequim-vivo na vitrine de uma loja, depois caminhando pelo metrô e pelo mercado.

O cineasta constrói o registro a partir do seu olhar para uma cultura distinta da sua, mantendo uma postura de contemplação, que observa com curiosidade o ambiente a sua volta.

A narrativa sugere acompanhar o passeio do autor pela cidade, caminhando pelas ruas, pegando metrô e caminhando pelo mercado. O filme mostra diálogos íntimos entre ele e sua acompanhante, intercalados ao seus encontros com os muitos estranhos ao longo do caminho.

O curta reúne registros caseiro retratando seu olhar ao passear pela cidade de Tokyo, acompanhados do som ambiente e de trilha sonora.

O filme acompanha o caminhar do diretor com o movimento de câmera, sendo composto de longas filmagens que encaram indivíduos estranhos enquadrando-os em primeiro plano. Esta movimentação sugere um embate entre a câmera e os personagens, constituindo uma abordagem invasiva revelada pelas reações tímidas dos estranhos.

-Possível se pensar um paralelo com o que são os stories hoje?

-O embate da câmera com estranhos, contrasta com a relação da câmera com a acompanhante do diretor, deixando explícito um aspecto cultural.

Título: Urbanized

Título: Urbanized

Direção: Gary Hustwit

Duração: 85 min

Ano de Lançamento: 2011

Tipo de Documentário: Expositivo | Participativo

Sinópse: A história e o design das cidades, contada pelos arquitetos, planejadores, políticos e pensadores mais famosos do mundo. Eles falam sobre os problemas dos grandes centros urbanos e também das estratégias por trás do design de cada cidade, mostrando que quando as pessoas andam pelas ruas tudo que elas vêem foi pensado e desenhado.

O filme aborda a temática a partir do olhar dos profissionais envolvidos na produção urbana, recorrendo a figuras de autoridade para construir seu ponto de vista, contrapondo as opiniões com imagens, relatos e depoimentos que na maioria das vezes reforçam sua argumentação.

A estrutura do filme e organizada a partir dos diferentes exemplos projetuais ou de iniciativas que intervém no espaço urbano. No debate desses exemplos é construído o discurso do filme.

Reúne depoimentos e entrevistas com profissionais envolvidos na produção urbana e cidadãos de diferentes lugares do mundo, também registros urbanos destas distintas situações urbanas compondo uma narração argumentativa, feita por diferentes vozes, intercalada com som ambiente e trilhas sonora.

O filme traz diferentes exemplos de situação urbana para debater a produção de cidade. De maneira geral temos uma sequência comum de transição que vai de grandes planos gerais, para planos gerais até planos de detalhe ou variações de planos mais fechados enquadrando em diferentes relações os indivíduos que falam.

-Documentário convencional, com caráter informativo, que constrói argumentação com base na fala de terceiros, prezando por um comunicação clara e objetiva.

-Discute a problemática urbana em distintas escalas, desde o detalhe até as grandes vistas aéreas, tendo um olhar parecido com o da Arquitetura e Urbanismo, bem distinto do olhar antropológico, de Eduardo Coutinho por exemplo.