Lígia Milagres é arquiteta pela UFMG (2008), mestre pelo Núcleo de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG (2011) e doutoranda na mesma instituição. Investiga a auto-organização e o poder de decisão de grupos de moradores na produção do espaço urbano. Seus focos de interesse são: planejamento e gestão na escala microlocal, iniciativas coletivas e organizações autônomas.

Como citar esse texto: MILAGRES, L. M. X. SOBRE INSTRUMENTOS PARA A AÇÃO DIRETA NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO. V!RUS, São Carlos, n. 9 [online], 2013. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus09...>. [Acessado em:dd m ano].

Resumo

Este artigo discute a possibilidade de ação direta e auto-organizada de grupos de moradores urbanos nas decisões da produção do espaço microlocal1. Para tanto, parte-se da problematização feita por Marcelo Lopes de Souza (2006 e 2012) acerca dos limites da relação entre movimentos sociais urbanos e Estado e do potencial da atuação proativa da sociedade civil no planejamento e na gestão do espaço junto com o Estado, apesar do Estado e contra o Estado. O artigo desenvolve, ainda que experimentalmente, um argumento em favor da atuação dos movimentos contra o Estado, a partir da discussão do caso de um grupo de moradores de uma favela em Belo Horizonte e dos apontamentos críticos de autores anarquistas acerca da estrutura do Estado. A partir da noção de interface (ANA PAULA BALTAZAR, 2007, 2012, 2013; ANA PAULA BALTAZAR E SILKE KAPP, 2006, 2009), o artigo conclui apontando alguns elementos que contribuiriam para a formulação de alternativas aos instrumentos conduzidos pelo o Estado, favorecendo a auto-organização e a experiência da autonomia por parte de grupos de moradores.

Palavras-chave: produção do espaço urbano, grupos de moradores, ação direta, auto-organizaçãoMovimentos sociais, grupos de moradores urbanos e a crítica ao Estado

O tema da revista V!RUS número 9, “a cidade e os outros” é oportuno para se discutir a atuação protagonista da coletividade dos habitantes urbanos na produção do espaço da cidade. O termo “produção do espaço” é utilizado a partir da discussão dialética de Henri Lefebvre (1973, 1974). O autor considera que a produção do espaço tem um papel central na reprodução do capitalismo e da estrutura política heterônoma. Essas estruturas se mantém e se reproduzem por meio da produção do espaço e, ao mesmo tempo, podem ser transformadas a partir de alterações nessa produção. Nesse contexto, a crítica à heteronomia do aparelho do Estado – como a crítica anarquista, que será apresentada adiante – oferece elementos importantes para a discussão desse processo de transformação, questionando a hierarquia presente nos procedimentos de tomada de decisão.

A centralidade do Estado nos processos de planejamento e de gestão urbanos é criticada pelo autor Marcelo Lopes de Souza, que argumenta em favor da atuação dos movimentos sociais como protagonistas desses processos, ou seja, como agentes com capacidade de propor e implementar alternativas socioespaciais e não apenas como parceiros do Estado. O autor apresenta três tipos de atuação dos movimentos: junto ao Estado, apesar do Estado e contra o Estado 2 . O presente artigo busca discutir especificamente a atuação contra o Estado, a partir do caso de um grupo de moradores de favela em Belo Horizonte – que será apresentado mais adiante.

Souza afirma que os movimentos sociais urbanos colocam em risco a sua autonomia quando atuam em parceria com o Estado. Para o autor, esse risco se deve à tendência de enquadramento das experiências dos movimentos nos moldes dos procedimentos do poder público. Ou seja, ainda que sejam formulados ou conduzidos por governos de esquerda, os processos de participação institucionalizados podem ser uma armadilha que anula o potencial das práticas dos movimentos. O autor chama esse processo de “cooptação estrutural”, uma ameaça a “todo movimento social que aceita fazer parte dos canais institucionalizados de participação” (SOUZA, 2006, p. 334).

No contexto da discussão dos ativismos sociais, Souza chama atenção para as especificidades dos movimentos sociais, cuja principal característica é a consideração dialética de questões específicas locais e de questões estruturais globais:

Ainda nesse contexto, para o autor, o ativismo de bairro e o ativismo de favela atualmente deixaram de ser relevantes e de desempenhar o papel importante que cumpriam nas décadas de 1960 e 1970, pressionando o Estado local:

Considerando essas nuances, o presente artigo enfoca a atuação de grupos de moradores que compartilham uma mesma porção urbana, motivada por questões comunitárias referentes ao espaço cotidiano na escala microlocal 3 e que chamarei aqui de grupos de moradores de bairro e de favela. O objetivo é evidenciar esse tipo específico de arranjo social e o modo como ele tem acontecido em algumas porções urbanas. Como exemplo, o caso de um grupo de moradores da Vila das Antenas, localizada no Morro das Pedras (Belo Horizonte), é apresentado resumidamente e discutido a partir da perspectiva da autora. Trata-se de um grupo que não se encaixa no formato tradicional de uma associação de moradores e que se encontra em um processo de construção crítica mais abrangente, para além das questões imediatas, que merece ser discutido.

O grupo se formou em 2009, independentemente da associação de moradores local e de outras instâncias formalizadas, com o objetivo inicial de resistir a um processo de intervenção imposto pelo poder público e seu corpo técnico. A intervenção consistia na construção de uma via de conexão entre duas avenidas, atravessando a Vila, o que implicava a remoção de parte da vizinhança. Nessa época, o grupo de moradores entrou em contato com dois grupos de pesquisa da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que compartilhavam a crítica ao modo como as intervenções do poder público são propostas e implementadas em vilas e favelas. Os grupos MOM (Morar de Outras Maneiras) e LAGEAR, (Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica), dos quais a autora participa, acompanham e apoiam desde então o processo de auto-organização do grupo de moradores. 4 Esse contato contribuiu para que o grupo passasse a discutir a relação entre as questões imediatas experimentadas pelos moradores (as propostas de intervenção e remoções) e as questões estruturais por trás delas (a atuação do Estado e da indústria imobiliária na produção do espaço urbano). A partir dessas discussões, ficou claro que a consciência histórica da construção socioespacial da Vila por parte dos moradores era um elemento crucial para uma organização mais abrangente e consistente.

Apesar da resistência que motivou inicialmente o agrupamento, dezenas de casas foram removidas e, depois de um processo burocrático que durou três anos, em 2011 a via foi construída. Desde então, o grupo (cujo núcleo permanente oscila entre 8 a 10 moradores) vem buscando meios para melhorar a sua articulação e eficácia política, propondo intervenções, eventos e atividades periódicas, além de resistir a outros processos heterônomos. O mais recente deles é um convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), que ameaça remover parte da vizinhança que mora há décadas sob uma linha de transmissão.

O grupo se mantém ativo e, apesar de enfrentar dificuldades para uma articulação mais ampla, busca desenvolver um processo de construção de consciência histórica entre os moradores, discutindo suas condições enquanto grupo social e suas possibilidades. O objetivo desse processo é fortalecer a resistência às propostas do poder público e de imaginar alternativas para sua produção socioespacial.

Alguns aspectos da atuação desse grupo de moradores são especialmente importantes no contexto da presente discussão. Diferentemente de grupos comunitários cuja formação e atuação são estimuladas em processos conduzidos pelo Estado ou por outros agentes externos mediadores, o que motivou o agrupamento foi a crítica e a resistência à ação do poder público. No lugar de adotar uma postura reivindicativa, o grupo busca trabalhar com uma postura propositiva em relação aos seus próprios problemas, alertas aos riscos de cooptação. Apesar de suas ações não serem completamente coerentes entre si, apontando para uma mesma direção (contra o Estado), a crítica ao Estado vem sendo consolidada ao passo em que elas acontecem. Foi, por exemplo, a partir de um conflito com a prefeitura que não permitiu o uso do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS) para a realização de um evento comunitário promovido pelo grupo – que atualmente seus integrantes percebem que, para uma gestão autônoma de suas atividades, o ideal é que tenham seus próprios espaços ao invés de utilizarem edificações construídas e geridas pela Prefeitura na comunidade. O grupo vem utilizando, com cada vez mais frequência e sistematicidade, uma área livre localizada entre as moradias, que é equipada temporariamente pelos próprios moradores de acordo com o uso (cinema, auditório, biblioteca etc.).

Uma das principais dificuldades do grupo é articular outros moradores da vila nas discussões e atividades, engajando aqueles que ainda encontram-se resignados frente às intervenções do poder público. Essa falta de articulação, muitas vezes, fragiliza o grupo em situações de embate e o hiato que surge em relação aos outros moradores pode ser suficiente para que ele seja visto como responsável por propor melhorias na vizinhança. Ou seja, em vez de a ação do grupo ser vista como uma prática coletiva possível e com compensações diretas no cotidiano, alguns moradores tendem a reproduzir, em uma escala menor, a relação que se costuma ter com a figura do Estado.

Instrumentos participativos e democracia representativa

Instrumentos participativos vêm sendo implementados no planejamento e na gestão do espaço urbano, especialmente a partir da década de 1990 (Orçamento Participativo, Planejamento Participativo, Conselhos, dentre outros), como parte da rotina de algumas administrações municipais. Mais recentemente, em 2011, a administração municipal de Belo Horizonte passou a adotar a divisão do município em 40 territórios – denominados territórios de “gestão compartilhada” –, sob o discurso de ampliar as possibilidades de diálogo entre poder público e moradores (NABUCO, FERREIRA, ALMEIDA, 2011).

Embora os instrumentos citados acima existam com o objetivo declarado de ampliar a participação da população, eles não viabilizam que grupos de moradores atuem como instâncias de decisão microlocal – especialmente se esses grupos são constituídos por moradores que estruturalmente não têm poder econômico e político. Ainda que admitam alguma participação, que permitam a inserção de algumas demandas e o acompanhamento por parte de representantes desses moradores, esses canais desembocam em procedimentos e rotinas conduzidos estritamente pelo aparato do Estado e seu corpo técnico. Um outro aspecto que caracteriza esses canais de participação e que impõe limites muito evidentes é o fato de utilizarem, de um modo geral, estruturas de democracia representativa e não de democracia direta. Considerando esse quadro, a divisão da cidade em territórios de “gestão compartilhada”, apresentada anteriormente, acaba servindo mais às rotinas administrativas que para viabilizar processos conduzidos por grupos organizados a partir de porções territoriais.

Os instrumentos de participação utilizados nos processos de planejamento e de gestão urbanos não reformulam a produção do espaço para além da produção capitalista e da organização política pautada na democracia representativa. Em relação a esse problema, Souza alerta que:

Dessa maneira, os moradores urbanos (sejam eles moradores de vilas, ocupações ou bairros – salvo os casos de grupos com privilégios econômicos e políticos) são mantidos afastados dos processos de decisão e da possibilidade de problematização de aspectos da produção do espaço cotidiano.

Possibilidades contra o Estado

Souza (2006, 2012) defende a complementaridade crítica entre o que ele chama de ação direta (sociedade civil independente do poder público) e luta institucional (cooperação crítica e tática dos movimentos sociais com partidos não-conservadores que assumem o poder do Estado). Ou seja, não se trata de ignorar o Estado, mas de saber quando e como atuar em suas brechas conjunturais, mantendo sempre uma postura crítica em relação à sua estrutura heterônoma (SOUZA, 2012).A perspectiva estadocrítica, defendida pelo autor, envolve especialmente a crítica da estrutura heterônoma do aparelho do Estado. Apesar de poder apresentar mudanças conjunturais na sua orientação, a essência da estrutura do Estado “reside na manutenção da ordem heterônoma (assimetria estrutural de poder, separação estrutural entre dirigentes e dirigidos), da qual ele é a principal expressão e um sustentáculo imprescindível.” (SOUZA, 2012a, p. 2).

A crítica defendida pelo autor é fundamental para a presente discussão e seu intuito de explorar meios para a ação direta como parte de um processo de transformação a partir da produção do espaço. Souza é um dos poucos críticos do planejamento urbano que se dedica à crítica radical do aparato do Estado. O pensamento marxista, que constitui a base de grande parte das críticas nesse sentido, não nega radicalmente o conjunto de instituições estatais durante o processo de transformação social. Já os anarquistas, que defendem que nesse processo de transformação ocorra o desmantelamento da estrutura do Estado, são abordados ora com superficialidade, ora sem radicalidade crítica (BALTAZAR DOS SANTOS, 2009) – sendo muitas vezes assimilados por neoliberalistas que defendem a substituição do Estado pelas corporações. Não se trata de reforçar a dicotomização entre Estado e sociedade civil ou de ignorar o Estado, mas de criticá-lo e de imaginar maneiras de se transformar a organização política vigente.

A crítica anarquista do Estado é frequentemente abordada como se fosse a defesa da destruição da estrutura política em favor de uma completa desorganização. No entanto, essa crítica pressupõe o desmantelamento do aparato do Estado em um processo de reorganização social e política. A proposta anarquista de negação desse aparato não implica desordem, mas sim abrir espaço para outra forma de organização social, que difere radicalmente dos moldes da democracia representativa. Trata-se de uma estrutura política baseada na autogestão e na democracia direta, na qual as pessoas podem de fato propor e decidir aspectos de sua organização.

Para Mikhail Bakunin (1814-1876), um dos teóricos do anarquismo clássico, o Estado envolve a abstração do interesse comum e público, sacrificando os reais interesses da população. O argumento de Bakunin contra o Estado se baseia também na premissa anarquista de solidariedade internacional, o que implica a negação do patriotismo e do conjunto de instituições que sustenta o aparato do Estado em seus diversos níveis (BAKUNIN, 1950). Colin Ward (1924-2010), autor anarquista contemporâneo, dedicou grande parte de seu trabalho analisando criticamente as políticas sociais do aparato do Estado no contexto britânico. Para ele, as políticas promovidas pelo welfare state na Inglaterra, no século XX, inibiram as práticas de apoio mútuo que existiam entre os trabalhadores no século XIX. Essas práticas de apoio mútuo poderiam ter se desdobrado e, no lugar do welfare state, haveria o que o autor chama de welfare society. A inibição de práticas “voluntaristas e localistas”, como argumenta o autor, está relacionada à confiança no aparato do Estado como estrutura que pode solucionar os problemas sociais (WARD, 2000).

Os dois teóricos, em diferentes momentos e contextos, apresentam ideias que se mostram pertinentes para a presente discussão. Ambos identificam o aparato do Estado como inibidor da proatividade da sociedade civil para questões concretas de interesse comum.

Se os instrumentos participativos estatais não vão ao encontro de uma prática política autônoma na produção do espaço cotidiano, é preciso discutir alternativas que contribuam para que grupos de moradores como o da Vila das Antenas possam se organizar, se articular e discutir coletivamente seus problemas e potencialidades, definindo os rumos da sua produção socioespacial. Isso não é tarefa simples, considerando que a lógica da representação é às vezes incorporada até mesmo por movimentos sociais potentes; que o “poder público” abstrato é reconhecido como o responsável por propor melhorias no espaço urbano; ou ainda, que os moradores muitas vezes desconhecem as regras do jogo e encontram dificuldades até mesmo para discutir com os próprios vizinhos problemas que lhes são comuns.

Instrumentos (interfaces) para a ação direta

Que características devem ter os instrumentos voltados para o processo de “superação da heteronomia” – como apontado por Souza (2006) – na produção do espaço, tendo como enfoque a ação direta de grupos de moradores a partir da escala microlocal?

Ana Paula Baltazar dos Santos (2007, 2012, 2013) e Silke Kapp (2006, 2009) argumentam em favor de instrumentos condizentes com a autonomia das pessoas na produção do espaço a partir da noção de interface. Trata-se de um tipo de instrumento que dispensa mediadores (como arquitetos e outros especialistas da produção do espaço) e que viabiliza a continuidade da produção do espaço por parte dos habitantes, permitindo que eles problematizem suas decisões e ações enquanto usam e transformam os espaços. Outra característica importante é que uma interface opera como “instrumento de conexão e/ou separação que depende da interação dos usuários” (BALTAZAR, 2012) e que não determina as relações entre os agentes. Ou seja, ela não implica de antemão a dominação de um grupo sobre outro 5 .

As autoras abordam, no trecho seguinte, a produção de interfaces como elementos facilitadores do engajamento social, como alternativa crítica à atuação do técnico como mediador:

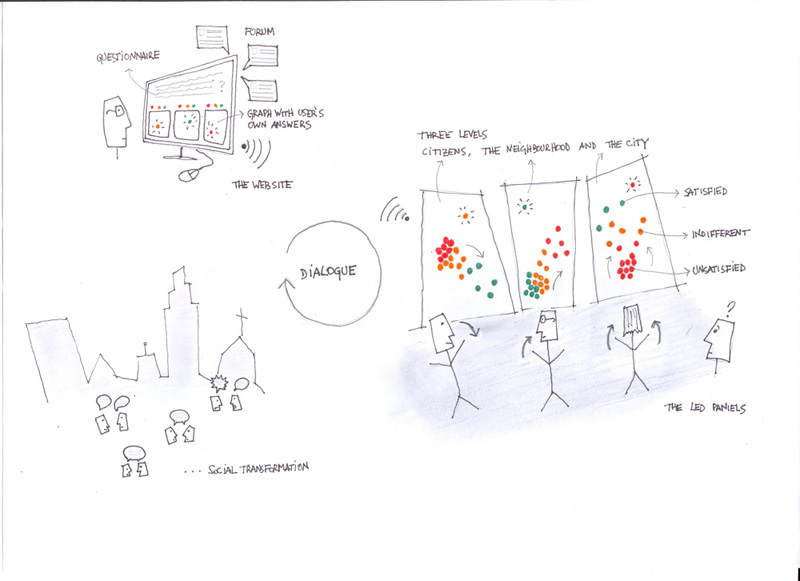

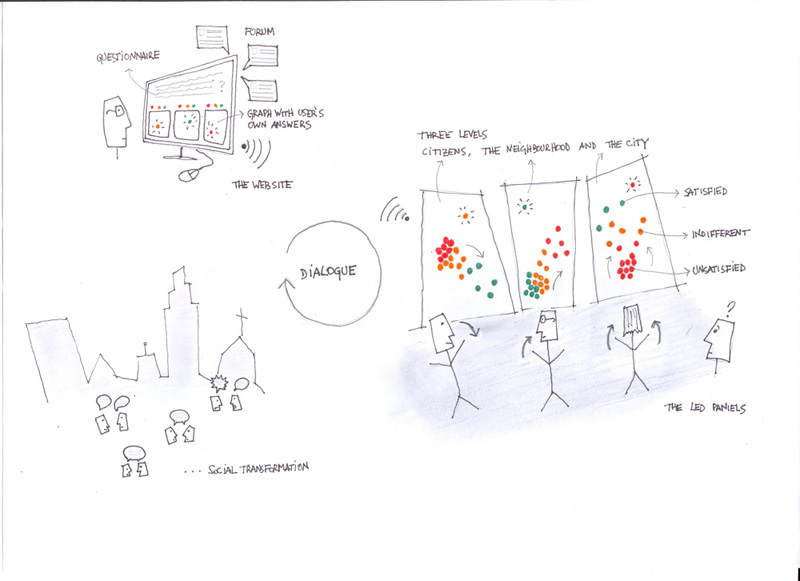

Os dois elementos que as autoras apontam como ponto de partida – acesso à informação e meios para negociação – serviram de base para a elaboração de uma interface na cidade de Conhonhas (MG), a Ituita (2012) 6 . O objetivo de apresentar esse caso não é restringir a discussão a esse arranjo específico e sim explicar como esses elementos podem ser trabalhados na prática. A interface Ituita foi desenhada para viabilizar a discussão e o engajamento dos moradores acerca da produção espacial da cidade. Ela é composta por três painéis de LED interativos (localizados na praça central da cidade) conectados a um website. Nele, os moradores respondem a perguntas sobre questões referentes à escala da cidade, do bairro e da rua, escolhendo as cores verde (para positivo), amarelo (para indiferente) ou vermelho (para negativo), podendo também participar de um fórum de discussão online. As respostas são visualizadas graficamente nos painéis, evidenciando informações e posicionamentos que até então não eram percebidos de forma sistemática e pública. A interface – que ainda encontra-se em fase de teste – pode viabilizar um diagnóstico contínuo público, contribuindo para a discussão coletiva de problemas e de aspectos potenciais do espaço cotidiano por parte dos moradores.

FIGURA 1: Representação Grafica dos niveis de interação da interface. Fonte: Arquivo do Lagear (UFMG) 2012.

Instrumentos desse tipo, que viabilizam o acesso à informação e meios de negociação, podem contribuir para que grupos como o da Vila das Antenas levantem e problematizem questões socioespaciais, aumentando suas condições para a ação direta na formulação e na implementação de propostas. Mais amplamente, a investigação de interfaces pode avançar na direção apontada pela crítica anarquista, oferecendo meios para a experiência da democracia direta na escala microlocal, viabilizando a discussão e a tomada de decisão coletiva por parte dos moradores da cidade na produção do espaço cotidiano.

Referências

BAKUNIN, Mikhail. Marxism, freedom and the state. Londres: Freedom Press, 1950. [Escrito entre 1867-1872]. Disponível em: <http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/mf-state/index.htm>. Acesso em: jan. 2013.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula; KAPP, Silke. Against determination, beyond mediation. In: Florian Kossak; Doina Petrescu; Tatjana Schneider; Renata Tyszcuk; Stephen Walker. (Org.). Agency: working with uncertain architecture. Abingdon: Routledge, 2010, v. 1, p.31-41.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Cyberarchitecture: the virtualization of achitecture beyond representation towards interactivity. Tese de doutorado em Arquitetura e Ambientes Virtuais, defendida na Bartlett School of Architecture, University College London, em março de 2009 (não publicada).

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Arquitetura como interface. 2012. Disponível em: <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/principal.html>. Acesso em: jan. 2013.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula;KAPP, Silke. Por uma Arquitetura não planejada: o arquiteto como designer de interfaces e o usuário como produtor de espaços. Impulso (Piracicaba), v. 17, p. 93-103, 2006.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula. Towards a virtual architecture: Pushing cybernetics from government to anarchy. In:Kybernetes, Special Issue on Cybernetics and Design, Emerald, 2007.

FRANK, Ben. New Right / New Left: an alternative experiment in freedom. In Hughes and Sadler, Non-plan, 2000, pp. 32–43.

KAPP, Silke; BALTAZAR, Ana Paula. Retrying autonomy: a perspective of development beyond participation. Apresentado no congresso:Latin American Studies 58th Annual Conference: The Urban Divide in Latin America: Challenges and Strategies for Social Inclusion. Gainsville/ EUA, 2009.

LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço [1974]. Trad. Grupo "As (im)possibilidades do urbano na metrópole contemporânea", do Núcleo de Geografia Urbana da UFMG (do original: La production de l'espace. 4º éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000). Primeira versão: incício - fev. 2006.

LEFEBVRE, Henri. The survival of capitalism. Reproduction of the relations of production. Londres: Allison and Busby Limited, 1973.

NABUCO, Ana Luiza; FERREIRA, Rodrigo Nunes; ALMEIDA, Maria Cristina. Territórios de Gestão Compartilhada na cidade de Belo Horizonte: descrição da metodologia utilizada e perspectivas de uso da nova regionalização. XV Seminário sobre a economia mineira. Cedeplar, Diamantina, 2012. Disponível em: <http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/estrutura-territorial/territorios-de-gestao-compartilhada>. Acesso em: jan. 2013.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1ª parte). Publicado originalmente na página do jornal Passa Palavra em 27 de Abril de 2012a. Lastro. UFSC, 2012.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2ª parte). Publicado originalmente na página do jornal Passa Palavra em 27 de Abril de 2012b. Lastro. UFSC, 2012.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

SOUZA, Marcelo Lopes de. Together with the state, despite the state, against the state – social movements as ‘critical urban planning’ agents’. CITY, vol. 10, no. 3, Dez. 2006.

WARD, Colin. The welfare road we failed to take. Social Policy: an anarchist response. Londres: Freedom Press, 2000.

1A presente discussão vem sendo desenvolvida no contexto da pesquisa de doutorado da autora (2012- 2016), realizada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Ana Paula Baltazar dos Santos. O artigo foi elaborado a partir do trabalho final da disciplina Arquitetura como interface, ministrada pela mesma professora, considerando seus valiosos apontamentos, orientações e críticas.

2O autor desenvolve essa discussão no artigo Together with the state, despite the state, against the state – social movements as ‘critical urban planning agents’ (2006) e, mais recentemente, desdobra alguns de seus aspectos no artigo Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (Parte 1 e parte 2, 2012).

3 Utilizo o termo microlocal segundo a noção de escala (ou nível) apresentada por Marcelo Lopes de Souza. A escala microlocal “corresponde a recortes territoriais [...] que se referem a espaços passíveis de serem experienciados intensa e diretamente no cotidiano”. (SOUZA, 2010, p.107)

4 É importante ressaltar que esses dois grupos de pesquisa trabalham com alternativas críticas à atuação do técnico ou do pesquisador como mediador, desenvolvendo instrumentos que propiciem a discussão, a articulação e a autonomia dos moradores.

5 Notas de aula - Arquitetura como interface, ministrada pela professora Ana Paula Baltazar dos Santos no Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG. 1o semestre/2011.

6 A interface foi elaborada a partir de uma parceria entre o Lagear e o escritório Ópera. Para mais informações, ver: STRALEN, M. ; BALTAZAR, ANA PAULA ; MELGAÇO, Lorena ; ARRUDA, Guilherme . Congonhas Media Cascade - Ituita: A permanent urban interactive interface for citizenship. In: eCAADe 2012: The 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2012, Praga. Proceedings of eCAADe 2012. Praga, 2012.

Ligia Milagres majored in architecture at UFMG (2008), received her Master’s from the Graduate Program in Architecture and Urbanism at UFMG (2011) and is pursuing a PhD at the same institution. Her research focuses on groups of dwellers’ self-organization and decision-making in the production of urban space. Her topics of interest are: planning and management on a microlocal scale, collective initiatives, and autonomous organization.

How to quote this text: MILAGRES, L. M. X., 2013. ON INSTRUMENTS FOR DIRECT ACTION IN THE PRODUCTION OF SPACE. V!RUS, São Carlos, n. 9 [online]. Translated from Portuguese by Luis R. C. Ribeiro. Available at: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus09...>. [Accessed:dd mm yyyy].

Abstract

This paper discusses the possibility of direct action of self-organized groups of urban dwellers in the decision-making on the production of microlocal space 1 . To this end, it draws from Marcelo Lopes de Souza’s (2006 and 2012) problematization of the constraints to the relation between urban social movements and the state and of the potential proactive role of civil society in the planning and management of space together with the state, despite the state, and against the state. This paper, then, develops an argument in favor of social movements political actions against the state. For that it presents the case of a group of favela dwellers in Belo Horizonte and draw from a critical anarchist approach on the structure of the state. In conclusion, based on the notion of interface (Ana Paula Baltazar, 2007, 2012, 2013; Ana Paula Baltazar & Silke Kapp, 2006, 2009), this paper identifies features that might contribute to the formulation of alternatives to the instruments employed by the state, fostering the dwellers’ self-organization and autonomy.

Keywords: production of urban space; groups of dwellers; direct action; self-organization.

Social movements, groups of city dwellers, and the critique of the State

The 9th number of V!RUS, dedicated to the theme “the city and the other,” is propitious to discuss the protagonist role of the collectivity of urban dwellers in the production of space in the city. The term “production of space” is based on Henri Lefebvre’s (1973, 1974) dialectic discussion. He considers that the production of space is central to the reproduction of capitalism and heteronomous political structures. These structures are maintained and reproduced by the production of space and, simultaneously, can be transformed by changing its production. In this context, the critique of the heteronomy of the state apparatus–qua an anarchist critique which will be presented below–offers important elements to the discussion of this transformation process, questioning the hierarchy present in decision-making procedures.

The centrality of the state in planning and urban management is criticized by Marcelo Lopes de Souza, who argues for the protagonist role of social movements in these processes, i.e., as agents with the ability to propose and implement socio-spatial alternatives, not merely as partners of the state. Souza presents three types of social movements’ political action: together with the state, despite the state, and against the state. 2 This paper specifically discusses the case of a group of favela dwellers in Belo Horizonte, which place themselves against the state.

Souza claims that urban social movements compromise their autonomy when they work in partnership with the state. For him, this risk is due to the tendency to fit their experiences into the molds of state procedures. That is, even when they are formulated and conducted by leftist governments, institutionalized participation processes can be a trap that negates the potential of social movements’ practices. The author calls this process “structural co-optation”, a threat to “any social movement that accepts to join institutionalized channels of participation” (Souza, 2006, p. 334).

As regards social activism, Souza draws our attention to the specificities of social movements, whose main characteristic is the dialectical consideration of specific local issues and global structural ones:

Still in this context, according to Souza, neighborhood activism and favela activism are no longer relevant and no longer play the important role they did in the 1960s and 1970s, pressuring the local state:

In view of these nuances, this paper focuses on the political actions of groups of dwellers that share the same urban area, motivated by community issues concerning everyday space on a microlocal 3 scale. The goal is to highlight this particular type of social arrangement and how it has come about in some urban areas. As an example, the case of a group of dwellers of Vila das Antenas located in Morro das Pedras (Belo Horizonte) is presented in short and discussed from the author’s perspective. This group does not fit in the traditional neighborhood association mold and is going through a more comprehensive process of critical development, beyond immediate issues, which deserves to be discussed.

The group was formed in 2009, independent of the existing residents’association and other formal groups, initially aimed at resisting an intervention process imposed by the city administration. The intervention consisted of building a road across their neighborhood connecting two major avenues, which involved the removal of part of its dwellers. At that time, the group of dwellers contacted two research groups at UFMG’s School of Architecture and Urbanism, who shared the same criticism of how government interventions are proposed and implemented in the neighbourhoods in favelas. Both groups, MOM (Living in Other Ways) and LAGEAR (Graphic Laboratory for Architectural Experimentation), in which research projects the author participates, have followed and supported the self-organization process of this group of dwellers since then. 4 This contact contributed to group discussions on the relation between immediate issues experienced by dwellers (intervention proposals and removals) and structural issues behind them (the doings of the state and the real estate industry regarding the production of urban space). From these discussions, it became clear that the historical consciousness of the socio-spatial construction of Vila das Antenas by its dwellers was conducive to a more comprehensive and consistent organization.

Despite the resistance that initially motivated the group, dozens of houses were removed and, after a bureaucratic process that lasted three years, the road was built in 2011. Since then, the group (whose permanent core oscillates between 8-10 dwellers) has sought ways to improve their political organization and efficacy, proposing interventions, events, and regular activities, in addition to opposing other heteronomous processes. The most recent process is an agreement between the Municipality of Belo Horizonte and CEMIG (the energy company of Minas Gerais State), which threatens to remove part of Vila das Antenas dwellers who have lived under a transmission line for decades.

The group remains active and, despite its difficulties in achieving a higher level of organization, seeks to promote historical consciousness among the community dwellers, by discussing their condition as a social group and its future prospects. The goal of this process is to strengthen the resistance to unfavorable city administration proposals and to imagine alternatives to their socio-spatial production.

Some aspects of the actions of this group of dwellers are especially important to this discussion. Unlike other community groups whose formation and activities are motivated by processes run by the state or other external mediators, the group from Vila das Antenas has been motivated by resistance to and criticism of government actions. Instead of adopting a demanding attitude towards the state, the group seeks a proactive outlook on their own problems, ever alert to the risks of cooptation. Although their actions are not completely consistent, i.e., pointing in the same direction (against the state), a critique of the state has been consolidated at the same time as they occur. For instance, a conflict with the city administration–which did not allow the use of CRAS building (the neighborhood’s social assistance reference center) for a community event sponsored by the group–helped its members to realize that in order to be able to manage their activities autonomously they have to have their own space instead of using buildings constructed in their community and managed by the city. The group has been systematically using with increasing frequency an outdoors space surrounded by houses, which is temporarily equipped by them according to its desired use (e.g., cinema, auditorium or library).

One of the main difficulties encountered by the group is to bring together other dwellers in deliberations and activities, engaging those who are still acquiesce to government interventions. This lack of social articulation often weakens the group in situations of confrontation and the resulting gap in relation to other dwellers can be wide enough for the group to be perceived as responsible for proposing improvements in the neighborhood. That is, instead of group actions being seen as feasible collective practices with direct benefits to their everyday lives, some dwellers tend to reproduce, on a smaller scale, their customary relation with the state.

Participatory instruments and representative democracy

Participatory instruments have been implemented in the planning and management of urban space, especially from the 1990s onward (Participatory Budgeting, Participatory Planning, Councils, among others), as part of routine procedure in some Brazilian municipalities. More recently, in 2011, the government of Belo Horizonte adopted a city division into 40 territories–called “shared management” territories–so as to purportedly increase possibilities for dialogue between the city administration and urban dwellers (Nabuco, Ferreira, Almeida, 2011).

Although the stated goal of the aforementioned instruments is to increase popular participation, they do not enable groups of dwellers to act as decision-makers on the microlocal level—especially if these groups are made up of dwellers who lack economic and political power. Even when they acknowledge some participation or the inclusion of some demands as well as the monitoring by representatives of dwellers, these channels end up leading to procedures and routines conducted strictly by the state apparatus. Another aspect that characterizes these channels of participation and indicates their limits is the fact that, in general, they use structures of representative democracy, not direct democracy. Bearing this situation in mind, the division of the city into “shared management” territories mentioned earlier ends up reinforcing administrative procedures rather than enabling processes conducted by organized groups from these territories.

Participation instruments employed in planning and urban management processes do not reformulate the production of space beyond the capitalist production and political organization based on representative democracy. Regarding this issue, Souza warns that:

Thus, urban dwellers (whether living in neighborhoods or favelas–with the exception of groups with economic and political privileges) are kept away from decision-making processes and the possibility of problematizing aspects of the production of everyday space.

Possibilities against the State

Souza (2006, 2012) argues for a critical complementarity between what he calls direct action (self-governing civil society) and institutional struggle (critical and tactical cooperation of social movements with non-conservative parties that assume government power). That is, it is not a matter of disregarding the state, but of knowing when and how to act during its conjunctural breaches, while maintaining a critical stance with respect to its heteronomous structure (Souza, 2012). The state-critical perspective advocated by Souza involves especially the critique of the heteronomous structure of the state apparatus. Despite displaying conjunctural changes in orientation, the essence of the structure of the state “lies in maintaining heteronomous order (structural asymmetry of power, structural division between leaders and the led), which is its main expression and essential mainstay” (Souza, 2012a, p. 2).

The criticism advocated by the author is vital to the present discussion and its intention to explore instruments for direct action as part of a transformation process arising from the production of space. Souza is one of the few critics of urban planning dedicated to the radical critique of the state apparatus. Marxist thought, which forms the basis of much of the criticism in this direction, does not radically deny the set of state institutions in the process of social transformation. On the other hand, anarchists, who advocate that the structure of the state be dismantled as this transformation process occurs, are either viewed superficially or without radical critique (Baltazar dos Santos, 2009), often being assimilated by neoliberals that argue for the replacement of the state with corporations. This is not to strengthen the dichotomy between the state and civil society, or to ignore the state, but to criticize it and imagine ways to transform the existing political organization.

The anarchist critique of the state is often interpreted as if it advocated the destruction of the political structure in favor of a complete lack of social organization. Nevertheless, this critique presupposes the dismantling of the state apparatus in a process of social and political reorganization. The anarchist denial of this apparatus does not imply desarray, but it is a necessary step to make room for another form of social organization radically different from representative democracy. It is a political structure based on self-management and direct democracy, in which people can actually propose and decide on aspects of their organization.

To Mikhail Bakunin (1814-1876), one of the theorists of classical anarchism, the state implies the abstraction of the public and common interest, thus sacrificing the population’s actual interests. Bakunin’s argument against the state is also based on the anarchist premise of international solidarity, which implies the negation of patriotism and institutions supporting the state at various levels (Bakunin, 1950). Colin Ward (1924-2010), contemporary anarchist author, devoted much of his work to critically analyzing social policies of the state in the British context. For him, the policies promoted by the welfare state in Britain in the twentieth century inhibited the practice of mutual support that existed between workers in the nineteenth century. These mutual support practices could have developed further and, in place of the welfare state, there would be today what he calls a welfare society. Obstruction of voluntarism and localism, as Ward argues, refers to trusting the state apparatus as a structure that can solve social problems (Ward, 2000).

Both theorists, in different times and contexts, present relevant ideas to the present discussion. Both identify the state apparatus as hindering the proactivity of civil society regarding concrete issues of common interest.

Therefore, if state participatory instruments do not meet autonomous political practice in the production of everyday space, we need to discuss alternatives that contribute to the self-organization of groups such as the one in Vila das Antenas. Thus they could collectively discuss their problems and possibilities, defining the course of the socio-spatial production. This is no easy task, considering that the logic of representation is sometimes incorporated even by powerful social movements, that an abstract “government” is recognized as responsible for proposing improvements in the urban space or even that dwellers find it difficult to discuss common issues with their own neighbours.

Instruments (interfaces) for direct action

What would be the features of instruments oriented towards the process of “overcoming heteronomy,”–as pointed out by Souza (2006)– in the production of space, considering the direct action of groups of dwellers on a microlocal scale?

Ana Paula Baltazar dos Santos (2007, 2012, & 2013) and Silke Kapp (2006, 2009) argue in favor of instruments consistent with people’s autonomy in the production of space based on the concept of interface. It is a type of instrument that dispenses with mediators (such as architects and other experts in the production of space) and enables a continued production of space by dwellers, allowing them to problematize their decisions and actions at the same time as they use and transform spaces. Another important feature is that the interface operates as a “connection and/or separation instrument that depends on users’ interactions” (BALTAZAR, 2012) and does not determine the relationships between agents. That is, it does not imply, beforehand, the domination of one group over another. 5

Below, the aforementioned authors address the production of interfaces as elements facilitating social commitment qua a critical alternative to technicians’ work as mediators:

The two elements indicated by the authors as departure points—access to information and means of negotiation—served as the basis for the creation of an interface in the city of Congonhas (MG): Ituita (2012). 6 The purpose of presenting this case is not to restrict discussion to this specific arrangement, but to explain how these elements can be organized in practice. The interface Ituita was designed to promote discussion and engagement among dwellers regarding spatial production of the city. It comprises three interactive LED panels (located at Congonhas’ downtown square) connected to a website. At this website, Congonhas residents answer questions on the city, neighborhood, and street scale by choosing the colors green (positive), yellow (indifferent), and red (negative); they can also take part in an online discussion forum. Their answers are graphically shown on the panels, evidencing information and standpoints that had not been hitherto perceived systematically and publicly. The interface—which still is under testing—may enable continual public diagnosis, thereby contributing to a continual collective discussion about issues and potential aspects of everyday space by inhabitants.

Figure 1. Graphic representation of interface interaction levels. Source: LAGEAR Archives (UFMG), 2012.

Such instruments, which enable access to information and means of negotiation, can support groups like Vila das Antenas in raising and problematizing socio-spatial issues, improving their conditions for direct action in conceiving and implementing proposals. Broadly speaking, developing the idea of interface can lead in the way pointed by anarchist critique, providing city dwellers with means for experiencing direct democracy on the microlocal scale and enabling discussion and collective decision-making in the production of everyday space.

References

BAKUNIN, Mikhail, 1950. Marxism, freedom and the state. London: Freedom Press. [Escrito entre 1867-1872]. Available at: <http://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/mf-state/index.htm> [accessed January 2013].

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula; KAPP, Silke, 2010. Against determination, beyond mediation. In: Florian Kossak; Doina Petrescu; Tatjana Schneider; Renata Tyszcuk; Stephen Walker. (Org.). Agency: working with uncertain architecture. Abingdon: Routledge, v. 1, p.31-41.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula, 2009. Cyberarchitecture: the virtualization of achitecture beyond representation towards interactivity. Bartlett School of Architecture, University College London.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula, 2012. Arquitetura como interface. Available at: <http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/principal.html> [accessed January 2013].

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula; KAPP, Silke, 2006. Por uma Arquitetura não planejada: o arquiteto como designer de interfaces e o usuário como produtor de espaços. Impulso (Piracicaba), v. 17, p. 93-103.

BALTAZAR DOS SANTOS, Ana Paula, 2007. Towards a virtual architecture: Pushing cybernetics from government to anarchy. In: Kybernetes, Special Issue on Cybernetics and Design, Emerald.

FRANK, Ben, 2000. ‘New Right / New Left: an alternative experiment in freedom’, in Hughes and Sadler, Non-plan, pp. 32–43.

KAPP, Silke; BALTAZAR, Ana Paula, 2009. Retrying autonomy: a perspective of development beyond participation. Presented at: Latin American Studies 58th Annual Conference: The Urban Divide in Latin America: Challenges and Strategies for Social Inclusion. Gainsville/ EUA.

LEFEBVRE, Henri, 2006. A produção do espaço [1974]. (original: La production de l'espace. 4º éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000).

LEFEBVRE, Henri, 1973. The survival of capitalism. Reproduction of the relations of production. Londres: Allison and Busby Limited.

NABUCO, Ana Luiza; FERREIRA, Rodrigo Nunes; ALMEIDA, Maria Cristina, 2012. Territórios de Gestão Compartilhada na cidade de Belo Horizonte: descrição da metodologia utilizada e perspectivas de uso da nova regionalização. XV Seminário sobre a economia mineira. Diamantina: Cedeplar, 2012. Available at: <http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/estrutura-territorial/territorios-de-gestao-compartilhada> [accessed January 2013].

SOUZA, Marcelo Lopes de, 2012. Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (1st part). Originally published at: jornal Passa Palavra in 2012. Lastro. UFSC.

SOUZA, Marcelo Lopes de, 2012. Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (2nd part). Originally published at: jornal Passa Palavra in 2012. Lastro. UFSC, 2012.

SOUZA, Marcelo Lopes de, 2010. Mudar a cidade. Uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

SOUZA, Marcelo Lopes de, 2006. Together with the state, despite the state, against the state – social movements as ‘critical urban planning’ agents’. CITY, vol. 10, no. 3, December.

WARD, Colin, 2000. The welfare road we failed to take. Social Policy: an anarchist response. Londres: Freedom Press.

1 This discussion has been developed in the context of the author’s doctoral research (2012-2016), in course at the Graduate Program in Architecture and Urbanism at Federal University of Minas Gerais, under the supervision of Professor Ana Paula Baltazar dos Santos. This paper has also drawn from the final project of the subject Architecture as an Interface, taught by the same professor, and in light of her valuable notes, guidance, and criticism. <

2The author develops this discussion in the paper Together with the state, despite the state, against the state—social movements as ‘critical urban planning agents’ (2006) and, more recently, discusses this topic further in the paper Ação direta e luta institucional: complementaridade ou antítese? (Part 1 and Part 2, 2012).

3 I use the term “microlocal” according to Souza’s notion of scale (or level). The microlocal scale “corresponds to territorial divisions [...] that refer to spaces that can be experienced intensely and directly in everyday life” (Souza, 2010, p.107).

4> It is important to remark that both research groups investigate critical alternatives to the technicians and researchers’ work as mediators by developing instruments that foster dwellers’ discussion, self-organization and autonomy.

5 Class notes, Architecture as interface, taught by professor Ana Paula Baltazar dos Santos at the Graduate Program in Architecture and Urbanism at UFMG in the first semester of 2011.

6 The interface was co-developed by LAGEAR and Opera Architecture Studio. For more information, see: Stralen, M.; Baltazar, A.P.; Melgaço, L.; Arruda, G. Congonhas Media Cascade - Ituita: A permanent urban interactive interface for citizenship. In: eCAADe 2012: The 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe, 2012, Prague, 2012.